Nous nous trouverions dans la cabine d’essayage des mots. Tu hésiterais entre le fourreau couleur figue et la casaque à soutaches. Le vendeur serait le chanteur noir Terence Trent d’Arby, qui se montrerait très tendre avec toi. A un moment donné vous échangeriez vos photos de nous. Tu serais attirée par ses très belles mains et tu lui demanderais, avec la hardiesse que nous avons en rêve, de te permettre de les baiser à l’orientale, c’est à savoir chastement. Terence te sourirait simplement un of course darling, puis l’essayage se poursuivrait sans encombre. Tout l’obsolète y passerait. Terence te recommanderait la vertugade et votre rire clair éclabousserait le miroir d’écume légère avant qu’il ne salue ta beauté de madone paysanne, puis à parler en passant du canard automate vous évoqueriez ses roues à palettes et sa corde à boyau. Ensuite nous inviterions Terence à mon concerto de flûte à l’Accademia Chigi, juste en fin d’après-midi.

(Etienne Barilier)

Dans Khartoum assiégée, son 53e livre, représente sans doute le chef-d'oeuvre, à ce jour, de l'écrivain romand. À lire absolument !

Le génial romancier anglo-américain Henry James estimait que ce qui caractérise un grand roman tient au fait que tous les personnages y ont raison, et c’est ce qu’on se dit aussi bien en achevant la lecture du roman intitulé Dans Khartoum assiégée dont les protagonistes «historiques», semi-fictifs ou imaginés par l’auteur nous semblent avoir, sinon raison dans l’absolu, du moins leurs raisons respectives que le romancier détaille avec une remarquable équité, s’agissant par exemple d’une jeune religieuse italienne torturée ou d’un aristocrate français trafiquant d’ivoire et d’esclaves d’une abjection caractérisée, entre tant d’autres.

Au premier rang de tous, héros déjà fameux au moment où il est envoyé à Khartoum par le gouvernement anglais, le général Charles Gordon est lui-même l’incarnation d’une contradiction fondamentale en sa double qualité d’âme sensible et de militaire, mystique lisant tous les soirs l’Imitation de Jésus-Christ et comptant à son actif divers massacres «au nom de Sa Majesté», tendre avec les enfants et les animaux et non moins inflexible en sa fonction, notamment en Chine où il a réprimé la révolte des Taïpings dans le sang.

Au premier rang de tous, héros déjà fameux au moment où il est envoyé à Khartoum par le gouvernement anglais, le général Charles Gordon est lui-même l’incarnation d’une contradiction fondamentale en sa double qualité d’âme sensible et de militaire, mystique lisant tous les soirs l’Imitation de Jésus-Christ et comptant à son actif divers massacres «au nom de Sa Majesté», tendre avec les enfants et les animaux et non moins inflexible en sa fonction, notamment en Chine où il a réprimé la révolte des Taïpings dans le sang.

De la même façon, «face» à Gordon, qui ne le rencontrera jamais en personne, le chef de guerre «de droit divin» Mohammed Ahmed, dit le Mahdi (terme supposé tombé de la bouche même du Prophète, signifiant le Bien-Guidé) est à la fois un héritier de la plus haute spiritualité islamique (ses maîtres inspirateurs ont été les mystique soufis Al Ghazali et Ibn Arabi), le libérateur autoproclamé du peuple soudanais colonisé, un conquérant fanatique et un grand seigneur prêt à sauver la vie de son adversaire respecté au prix de sa conversion, sinon pas de quartiers au nom d’Allah miséricordieux !

Or tel est le premier mérite de ce roman : de camper sans parti pris (ou peu s’en faut, tant celui du Mahdi semble difficile à endosser jusqu’au bout) deux grandes figures «absolutistes» et des personnages « secondaires » non moins importants, qui constituent la chair vivante du roman de Barilier, illustrant le microcosme de Khartoum.

Ville « jeune » (elle n’a été fondée qu’en 1823) et décatie à la fois, menacée de ruine à tout moment en ses murs de terre croulant en boue, garnison de colonie anglaise finissante sous-traitée par le khédive égyptien, ramassis d’aventuriers pratiquant (notamment) les trafics d’ivoire et d’esclaves, avec quelque chose d’un rêve oriental, des jardins édéniques le long du Nil, une mission chrétienne à l’adorable chapelle franciscaine et des bordels, une place pour les exécutions publiques, des marchés bigarrés en veux-tu et des intrigues pourries en-voilà : telle est Khartoum à cette époque même où Rimbaud traficote au Harrar…

Le pouvoir anglais, les religieux catholiques, les oulémas, les mercenaires égyptiens, les Soudanais dressés à la courbache ou ployant sous les dettes: un vrai souk en plan large. Et en cadre plus serré: quels personnages !

Voici donc, au masculin singulier, Hansal le consul d’Autriche-Hongrie, flanqué de sa femme soudanaise et figurant l’homme plutôt débonnaire et même bon; le comte français Alphonse de Veyssieux, débarqué à Khartoum sans un sou, enrichi dans les trafics à la tête d’une armée de forbans, tenant les Noirs pour des «singes» et cependant passionné de cartographie et d’ornithologie; Pascal Darrel l’ancien communard, journaliste et écrivain qui voit en le Mahdi un révolutionnaire incarnant l’avenir de l’Afrique; ou l’archéologue autrichien Karl Richard Lepuschütz en quête d’une élucidation «sur le terrain» de l’écriture méroïque, langue non encore déchiffrée de l’antique royaume de Koush…

Ou voilà, au féminin pluriel, si l’on passe un peu vite sur une Lady anglaise anti-esclavagiste entichée (pas pour longtemps) de Gordon: la figure lumineuse de Marie, fille de Darrel vouée à la garde de son père et au service des enfants – du pur Barilier; ou sœur Matilda, pendant féminin du général, en plus impénétrable – elle lit le nihiliste Leopardi et tentera de s’ouvrir les veines -, et au sort final non moins affreux…

Enfin, à part celles-ci et ceux-là, sortis de l’imagination du romancier : trois «anges» d’innocence au destin également déchirant, en les personnes des jeunes James et Lual, qu’on pourrait les fils adoptifs de Gordon; et de sœur Concetta venue de Vérone toute soumise au service de son Seigneur doux et tombée aux mains des mahdistes qui lui réservent une fin de martyre relatée dans l’un des plus beaux et terribles chapitres du roman, intitulé Nativité…

La tragique prise de Khartoum en janvier 1885, par les troupes du Mahdi, fait figure aujourd’hui de «scène primitive» d’un affrontement à la fois terrestre et «cosmique» qui n’en finit pas de ravager le monde contemporain, quand bien même l’origine du conflit remonterait à la nuit des siècles.

Une métaphore astronomique marque d’ailleurs l’ouverture du roman sous la forme d’une comète dont l’apparition sera interprétée fort différemment (!) par les uns et les autres, présage de victoire ou de déroute; et c’est bien de la multiplication des points de vue, que se nourrit ce roman combinant la vue générale (de Sirius, sinon de la comète) et l’immersion nous faisant croire que nous sommes, lecteurs, plongés dans le maelström humain de cette ville dont la topologie se construit comme «autour» de nous…

Friedrich Dürenmatt - que Barilier a beaucoup traduit, soit dit en passant, et auquel il fait un clin d’œil en inventant le couple de serviteurs nubiens Hamza & Hamza employés par l’infâme Veyssieux – disait écrire entre le cendrier et l’étoile, et de même pourrait-on dire que Barilier écrit entre le cognac, qu’il fait boire à Gordon de manière compulsive, et le cosmos où son personnage lit son propre avenir «éternel» entre deux méditations empruntées au cardinal Newman, mystique et poète.

Dans l’essai percutant intitulé Vertige de la force, paru en 2016, Etienne Barilier a déjà montré sa parfaite connaissance du «sujet islam» en abordant, avec une rare largeur, la question de la violence par «devoir sacré» englobant celle des croisés chrétiens, de l’Inquisition espagnole ou du djihadisme actuel.

Or Dans Khartoum assiégée nous fait passer de l’essai au roman filtrant tous les aspects de la réalité, laquelle est captée, dans sa profusion, par le détail. Comme on se rappelle l’épisode, dans Tintin, du sparadrap collé au nez ou au talon du capitaine Hasddock, le roman de Barilier grave en notre mémoire une profusion de détails significatifs.

«Laissez venir l’immensité des choses», disait Ramuz, et c’est, pour ne prendre que ces exemples, le recours récurrent de Gordon l’ascète à sa bouteille de cognac, ou le télescope avec lequel, juché sur le toit de son palais comme un veilleur à la Garcia Marquez, il surveille la progression des troupes du Mahdi par delà les eaux du fleuve.

Du détail à l’ensemble, le romancier se fait ainsi ingénieur, stratège au fait de la pose des mines et du consolidement des fortifications, peintre orientalisant (une scène fameuse de danse du ventre où l’archéologue se fait plumer par ceux qui sont supposés le guider), érudit ou théologien (Barilier est fils de pasteur comme Dürrenmatt), historien ou sondeur d’abysses métaphysiques…

Si tous les personnages de ce roman ont raison, c’est que le romancier est allé partout à leur rencontre et à leur écoute. Aucun détour, aucune digression, aucune invention romanesque n’y sont gratuits. Tout sonne juste parce que tout est vrai. On devine l’énorme documentation accumulée par l’auteur pour aboutir à cette prodigieuse masse d’informations filtrées, dont le poids de ne se fait jamais sentir, alors que la tension et l’émotion montent quand le siège impose famine après force trahisons et fuites in extremis, jusqu’au grand massacre final.

Or une sorte de basse continue traverse tout le roman, qu’on pourrait dire la conscience lucide du tragique de la condition humaine, vécue par Gordon comme une inguérissable douleur d’enfance et une mort annoncée et finalement assumée «pour l’honneur» non sans augmenter l’horreur imposée aux autres, présente aussi chez l’athée Darrel et muettement subie par la religieuse Matilda qui se défénestre pour échapper à la meute des violeurs – et dans la mêlée ce sera Gordon décapité, des dizaines de milliers d’innocents à ajouter aux «dommages collatéraux» des causes diverses, le Mahdi mort peu après du typhus mais son sang roulant dans les veines de ses descendants revenus au pouvoir, bénis en 1990 par un certain Ben Laden, et sus aux impies !

René Girard a décrit, dans Mensonge romantique et verité romanesque, le processus qui, dans la création littéraire, tend à une façon de purification spirituelle, et c’est cette élévation que nous vivons, précisément, par delà la montée aux extrêmes des dernier chapitres de ce roman, où la tragédie historico-politique se trouve à la fois dite dans le moindre détail, jusqu’à l’atroce, et comme sublimée par le chant du poète.

Dans Khartoum assiégée, cinquante-troisième livre d’Etienne Barilier, constitue sans doute le chef-d’œuvre de l’écrivain à ce jour. Pas un roman de cette envergure n’a été publié en Suisse depuis C.F. Ramuz et Max Frisch, et quel équivalent en France actuelle ?

Il y avait de l’enfant de choeur inspiré et du pur-sang farouche dans les premiers romans de Barilier (surtout Laura et Passion, d’une ligne ardente et pure), évoquant les premiers feux de l’amour juvénile (dès Orphée et L’incendie du château) ou les vertiges du mimétisme (avec le voyeur de Passion), et la figure du junger Bursche surdoué, tiraillé entre la quête du «grand pourquoi» et les occurrences du couchage, court à travers le labyrinthe romanesque de l’écrivain outrageusement fécond (le milieu littéraire romand lui reprochera de trop écrire, et il répondra dans le percutant Soyons médiocres !), mais parallèlement se développeront des essais de haute volée qui font de lui l’un des humanistes européens les plus remarquables, dans la filiation de Denis de Rougemont.

Un premier sommet, dans l’œuvre romanesque, sera atteint avec Le dixième siècle, splendide évocation de la Renaissance italienne dont les personnages, cependant, de Laurent le magnifique à Pic de la Mirandole ou Machiavel, en passant par Savonarole et Michel-Ange, ne seront pas tout à fait incarnés «en pleine pâte», à proportion et dans le mouvement fondu du roman. Or ce travers persistera dans les romans ultérieurs de Barilier, comme si la grande intelligence et la vaste culture de l’auteur le contraignaient encore et l’empêchaient de toucher au «mystère de l’incarnation», si j’ose dire, qu’il atteint en revanche avec son dernier livre que son premier éditeur Vladimir Dimitrijevic, notre cher Dimitri, devrait apprécier de son balcon en plein ciel…

(Ce texte est à retrouver dans Les jardins suspendus, ouvrage à paraître en automne 2018).

Ceci vous concerne. Regardez votre vie: tout vous échappe. Ce n’est pas bien.

Vous devriez faire votre examen de conscience. Quand l’avez-vous pris(e) dans vos bras pour la dernière fois. Quand l’avez-vous embrassé(e) pour la dernière fois ? Quand avez-vous (a-t-elle, a-t-il, ont-elles, ont-ils) joui pour la dernière fois ?

Avez-vous joui ce matin ?

Vous, là, dans le trolleybus, avez-vous joui ce midi ?

Regardez-moi ça: vous courez après votre ombre. Ce n’est pas ce qui s’appelle vivre.

Jouissez plutôt d’un peu tout. Regardez les choses. Voyez les animaux domestiques. Regardez mieux les gens. Ne vous contentez pas de fantasmer: prenez et goûtez, tâtez, humez, caressez, pelotez.

Caressez de belles et bonnes pensées, pelotez le chat qui passe, humez les bouffées de pain chaud montant de la rue, tâtez les miches, goûtez les quiches, enfin quoi ressaisissez-vous, les retraités !

Toujours est-il que c’est par la remémoration du logis du chat bleu égyptien à sept langues que, pour la première fois, Illia Illitch m’a fait imaginer, qu’il m’est donné ce matin de rejoindre, tant d’années après, Mister President et son cher Illia qu’il me dit avoir préféré de toute la bande; et voici que, dans les eaux communicantes, sonnent de nouveau les cloches de Kitèje dont l’étudiant russe, le premier, m’a raconté l’histoire que j’ai toujours aimé me rappeler, à travers les années, en souvenir de mon grand-père et de lui que j’ai aimé moi aussi.

J’ai retrouvé, dans les appartements du chat bleu des déserts du Sud que je viens de parcourir en rêve, la même pénombre à l’odeur vaguement surannée qui baignait la maison de mes grands-parents. A travers les enfilades des chambres englouties, dans ce clair-obscur ocellé de motifs de guipure il m’a été donné de revoir, le temps d’un instant, ma grand-mère penchée sur sa machine à coudre de marque SINGER que je lui ai toujours connue; et sur une table basse, là-bas, rose et doré comme les objets nimbés de silence d’un tableau de maître flamand, j’ai fini par distinguer, dans son aura, le nécessaire d’écriture de l’étudiant russe de mes sept ans, mon cher Illia Illitch qui disait que c’était là son plus précieux bien, même ayant renoncé à écrire, avec son large sous-main dont le cuir de Russie avait perdu ses couleurs, comme tout ce qui a passé ou passera.

Les beaux enfants jouent à la balle brûlée sur la pelouse du Grand Pré d’après le regain. Foin de foins dans lesquels on se jette avant d’éternuer dans les nuées d’herbe sèche comme le vieil Amsterdamer crissant du père Maillefer: tout est soudain tout gazon comme un golf et déjà les corps ont commencé de bronzer comme du bois flotté.

Or la vraie sensation qui compte à mes yeux est celle du jeu ; le summum du sensationnel restera toujours, à mes yeux d’enfant de sept ans, cette liesse absolue qu’est le jeu, consistant premièrement à tomber tout entier dans le mot JEU.

Ne pas tomber tout entier dans le mot JEU revient à cesser d’être à mes yeux. Jouer ne peut se faire à moitié. On peut vivre à moitié ou sourire à moitié, mentir à moitié, se pendre à moitié et finir par se dépendre, mais jouer à moitié : niet.

Quand l’étudiant russe Illia Illitch dit niet, ce n’est pas à moitié : c’est niet. Nos mères et nos tantes taxent l’étudiant russe de langueur molle et de paresse, mais elles n’ont aucune idée de la capacité de décision et de fermeté du pensionnaire de la villa La Pensée dès lors qu’il a dit niet. Le mot NIET a des angles que le NON des plus obtuses douairières, le NEIN souriant de l’oncle Fabelhaft ou le NO vaguement désolé du professeur Barker n’ont pas plus qu’ils n’ont la consistance du niet prononcé par le doux Illia Illitch, lequel trompe son monde comme je tromperai le mien en disparaissant, au jeu de se cacher, en me postant et me tenant immobile et silencieux à découvert, où personne ne se serait risqué. D’une façon analogue, c’est dans l’abandon absolu au jeu que j’ai réellement rencontré l’étudiant russe de mes sept ans alors que mon grand frère de douze ans déjà ne voyait dans le jeu qu’une façon de gagner ou de se désennuyer.

Nous n’avons même pas besoin d’échanger nos sangs, Illia Illitch et moi, nous ne nous dirons jamais hello ni goodbye: il nous suffira de tomber en même temps dans le mot JEU et que ce soit Pierre Noir ou le damier des Dames, Mikado ou le Noble Jeu, sans parler de nos voyages au stéréoscope et de ses menteries, tout ne consistera jamais pour nous qu’à nous tenir là sans besoin même de nous sourire puisque nous serons le sourire absolu du jeu.

De fait il n’est pas concevable de rire au jeu, mais le sourire est licite, qui flotte doucement au-dessus du jeu sans le perturber, comme je me rappelle Illia Illitch flottant sur son canapé, mollement alangui en apparence alors qu’il prépare son imparable prochain coup ; cependant on relèvera la dérogation tenant à faire du rire pur le moyen et la fin du jeu.

Le mot RIRE est un entonnoir dans lequel il nous arrive de nous précipiter en bande, tous membres confondus, entre deux parties de balle brûlée sur le Grand Pré ou trois expéditions dans le Bois du Pendu. Après la tension parfois extrême du jeu, où chacun reste pour soi, le rire pour soi devient un délire de tous où les corps se laissent aller au grand tournis des derviches, au risque de mourir de rire, selon l’expression de ce filou de Pilou, le plus porté d’entre nous à rire comme un fou sans se douter évidemment que jamais il n’atteindra ce qu’on dit l’âge de raison.

L’été 1954 sera celui des rires à mort de mes sept ans, sur le Grand Pré où se retrouvent, les fins d’après-midi et jusque tard, souvent, dans la soirée, la bande du quartier comptant alors une trentaine de filles et de garçons, où Pilou fait figure de bouffon.

On a joué longtemps, on ne joue plus, on est fourbu, tout le monde se tait et soudain Pilou pète, et puis s’excuse, pouffe et se répète, arguant alors qu’il pète et pue comme une trompette que ferait son cul, et la bande alors, quoique le gag de Pilou soit éculé comme une vieille chaussette, se jette dans le rire en se tapant sur les cuisses et chacun se met à tourner à la lisière du Grand Pré et de la nuit, le rire nous gagne et nous prend, tous tant que nous sommes, jusqu’au grand Carlos qu’un trouble ardent commence à tirer loin de nous et qui ne saura bientôt plus rire sans rime ni raison, Carlos qui tourne lui aussi à ce moment là - Carlos qui se sent homme déjà et qui n’en peut plus de rire peut-être pour la dernière fois, comme ça, pour rien, hors du temps et des lois.

Le jeu que je vivrai toujours, pour ma part, et plus que jamais dans ces moments où je répéterai, à qui voudra l’entendre, que je ne joue plus, se réduira d’ailleurs à ces mots liés l’un à l’autre comme des foulards de magicien : pour rien, hors du temps et des lois…

Entretemps le Grand Pré s’est couvert d’un semis préfabriqué de villas Chez Moi. J’y repasse à l’instant en fermant les yeux comme au jeu de l’Aveugle et je cherche les enfants à tâtons, peinant même à sourire au jour qui vient. Et comment rire de tout ça ? mais je ris, pourtant…

Paulo Coelho resuce Super-Cannes dans un feuilleton grotesque

Huit ans après la parution du Super-Cannes de J.G. Ballard, Paulo Coelho a débarqué au festival fameux avec ce qui se voudrait une critique carabinée de la manifestation, réduite à un « festival de mode », et un tableau vitriolé d’« une culture qui a privilégié notoriété, richesse et pouvoir », abusant la plupart des gens «portés à croire que c’étaient là les vraies valeurs auxquelles il fallait se conformer ».

Or comment le « guerrier de la lumière » en lequel s’identifie le romancier milliardaire va-t-il s’y prendre pour dégommer la « Superclasse » qui manipule en coulisses ce haut-lieu de toute les turpitudes « créatures méprisables qui maintenant se trouvent à Cannes » ? D’abord en convoquant un justicier et son Beretta Px4, prénom Igor, Président richissime d’une société de téléphonie, Russe et catholique orthodoxe ( !) trompé récemment par Ewa, femme pourtant sublime, et décidé à la reconquérir en tuant n’importe qui « au nom de l’amour ». La première venue fera l’affaire : une jeune Olivia rencontrée dans la rue voisine, avec laquelle Igor amorce une conversation sur le sens de la vie avant de la sacrifier par la technique dit du Sambo (Samozaschita Bez Orujoya) inventée dans les nuits des temps et très pratiquée encore par l’appareil soviétique (!!). Et la pauvr Olivia d’expirer sans s’en rendre compte. Et le vainqueur Igor, déjà très seul (la solitude du vainqueur) de se féliciter de lui avoir épargné une vie médiocre (elle lui avoué que son petit ami la battait un peu). Et le message subliminal d’Igor à son infidèle compagne Ewa (que Coelho excuse en précisant que seuls les amibes sont fidèles dans le règne animal) de se transmettre par voie mystérieuse tandis que le tueur se sent « plus heureux encore d’avoir libéré l’âme de ce corps fragile ».

D’âme, il est pas mal question dans La solitude du vainqueur, roman d’uns stupidité transcendentale. D’âme et d’amour qui permet de tuer sans faire de mal. De fait, le parcours d’Igor à Cannes sera celui d’un serial killer «bon chrétien » décidé à accomplir la mission que lui a confiée Sainte Madeleine : détruire quelques mondes pour retrouver son amie moins fidèle qu’une amibe...

Paulo Coelho. La solitude du vainqueur. Flammarion, 373p.

Elles ou ils l’ont tous appelé «cher journal» en leur adolescence soucieuse de secrètes confidences, et c’est en somme l’enfance de l’art d’écrire, au même titre que le poème, mais aussi, et le plus souvent, le degré zéro de la littérature que le genre du journal intime. La manifestation initiale la plus immédiate, à côté des premiers billets doux, de l’expression humaine, si l’on excepte la main enduite de sang d’auroch plaquée sur les parois de la grotte originelle et signifiant plus ou moins «je marque donc je suis», ou «je tue donc j’existe», etc.

Le lundi 14 juin 1852, dans le dix-septième cahier de son Journal intime, le prof genevois Henri-Frédéric Amiel, âgé de 31 ans, note ceci à dix heures et demie du soir après s’être demandé à quoi s’est évaporée sa journée: «La journée froide, pluvieuse, inhospitalière a été lugubrement orageuse, et les arbres de la terrasse se froissent encore effarés, avec un bruit triste comme la bise de Novembre. La campagne fait le bruit d’une cataracte, sans que je puisse distinguer si c’est le vent de pluie ou la pluie et le vent qui rendent ces son mélancoliques. Le ciel est sombre et bas, la nuit ténébreuse, les catalpas gémissent, la pluie bat mes carreaux; tout cela glace, racornit. On se sent l’âme frileuse. Je songe aux pauvres marins. – Puis les paupières me cuisent et mes yeux s’appesantissent; j’ai eu un éblouissement pendant le souper: il faut songer à la retraite; ma tête est lourde. Je me suis retiré trop tard depuis plusieurs nuits. Mon chien soupire à mes pieds; la maison est déjà muette comme une tombe, et cependant il est de bonne heure. Je sens du reste que c’est de la laideur subjective; si j’étais frais, élastique et gaillard, je trouverais un charme à ce qui me paraît si désagréable maintenant. Ainsi, allons dormir».

Pauvre pompon! À peine plus de trente ans et parlant d’aller se coucher comme d’une «retraite». Tu parles d’une Bérézina en pantoufles! Et «ça» va remplir 16'847 pages jusqu’à la «retraite» définitive, le 11 mai 1881. Cependant qu’on n’aille pas se figurer que ce ton cafardeux est celui des douze volumes de plus de 1000 pages chacun de cet extraordinaire document que représente le journal intime d’Amiel. Car celui-ci ne parle pas que de ses états d’âme, comme on le lui a trop souvent reproché: tous les jours il raconte aussi son entourage proche et lointain, sa famille et les femmes qui pourraient vivifier sa solitude et qu’il n’en finira pas de ne pas choisir pour compagnes pour trente-six mille raisons, ses amis et ses collègues dont il tire le portrait, le tout-Genève de l’époque, mais aussi les bains en plein air et les immenses balades qui le conduisent autour du Salève ou sur les hauts de Montreux, et ses séjours à Paris ou Berlin, enfin son Grand Oeuvre poétique ou philosophique auquel il rêvasse en fignolant de petits poèmes ou en composant des chansons patriotiques (Roulez tambours, c’est lui !) sans se rendre compte que son nom restera dans les annales littéraires mondiales grâce à ce fichu journal qui passionnera des gens aussi différents que Tolstoï ou Gide, Sartre ou Anaïs Nin, entre autres.

Dans sa préface à une anthologie des écrits d’Amiel intitulée Du journal intime, Roland Jaccard écrit ceci qui touche en outre à l’intérêt «psychanalytique» de cet immense corpus: «Si le journal d’Amiel revêt une telle importance à mes yeux, ce n’est pas uniquement pour ses qualités littéraires, mais aussi parce qu’il nous fait entendre pour la première fois dans l’histoire de l’humanité l’écho mille fois amplifié des vibrations les plus ténues d’une âme. Tempête sous un crâne ou tempête dans une tasse de thé? Toujours est-il qu’Amiel inaugure dans le champ littéraire, psychologique, un genre aussi révolutionnaire que Freud avec son auto-analyse. Il y a un avant Amiel et un après Amiel, comme il y a un avant Freud et un après Freud».

Ce qu’il faut relever, alors, qui distingue le Journal intime d’Amiel des journaux d’écrivains de son temps (de Stendhal à Dostoïevski, notamment), c’est qu’il est écrit sans intention prochaine de publication, en toute innocence. Par rapport à la vie privée, aux relations sociales ou à la sexualité, Amiel vit dans une société où, calvinisme oblige, la réserve, le secret, la discrétion ou la pudeur restent de mise.

Puceau jusqu’à 39 ans («J’ai eu pour la première fois une bonne fortune, et franchement, à côté de ce que l’imagination se figure ou se promet, c’est peu de chose», note-t-il le 6 octobre 1860), il se confie certes, en la matière, à son cher journal, détaillant volontiers ses moindres maux physiques et se contentant d’une croix dans la marge quand une fois de plus il a cédé à l’abominable (!) vice solitaire, mais il semble impensable que de telles pages apparaissent sous les yeux de ses amis pions ou pasteurs, sans parler de ses frangines ou de ses amies aux bas souvent bleus…

Or cette transparence privée, si l’on ose dire, fait précisément le prix du journal d’Amiel, qui pousse évidemment plus loin l’auto-examen ou le tableau du monde que dans les milliers de journaux intimes de la même époque (on sait que, dans la tribu du seul Tolstoï, toutes et tous se confiaient tous les jours à leur «cher journal»), et avant la progressive levée des secrets et le glissement dans un prétendu tout-dire non dénué d'ambiguïtés ou d’équivoques, tandis que la notion d’intimité se volatilisait et que «vrais» et «faux» journaux brouillaient toutes les pistes.

Mais comment alors distinguer le «vrai» journal du «faux»?

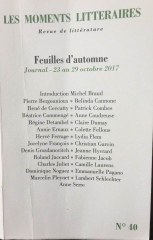

On le peut en lisant attentivement le dernier numéro de la revue Les Moments littéraires rassemblant, sous le titre décoratif de Feuilles d’automne, les extraits de journaux plus ou moins intimes de vingt-quatre écrivains français plus ou moins connus (de Pierre Bergounioux à Annie Ernaux, ou de Colette Fellous à Charles Juliet, etc.) tous rédigés entre le 23 et le 29 octobre 2017.

L’initiative de Gilbert Moreau, directeur de la revue, est intéressante surtout au second degré, dans la mesure où sa «commande», relevant de l’artifice, aboutit à une collection de pages de journaux plus ou moins faites pour l’occasion, où le caractère proprement intime de ces pages se module ou se limite en fonction de la publication annoncée – et ce n’est pas tel détail relatif au dernier orgasme de Dominique Noguez qui va lester la démarche de celui-ci de plus de «vérité»…

Particulièrement honnête, le traducteur René de Ceccaty (qui vient de signer une très belle nouvelle version de L’Enfer de Dante), précise d’emblée que les pages qu’il livre ici ne sont pas «arrachées» du journal intime qu’il tient depuis vingt-quatre ans, que la seule idée d’une publication détournerait de sa vocation magique d’«automédication». Or, tenant compte de ce caractère fabriqué du recueil, l’on verra mieux combien le genre du journal, sans l’élan de la fiction ou les métamorphoses de la poésie – ou sans le drame personnel d’un Barbellion dans son Journal d’un homme déçu – peut dévoiler la platitude, les vanités papelardes, les poses ou les manières d’écrivains se regardant écrire, ou comment le furet de la littérature vivante, jouant d’humour ou de pointes originales, se faufile entre les lignes et nous réjouit dans la lignée de l’inépuisable Journal de Jules Renard. L’intimité avilie et le dernier flirt d’Amiel À voir le succès mondial des séries de carnets manufacturés, marqués Moleskine ou Paperblanks, pour ne citer que les plus connus, la pratique du «cher journal» ne semble pas encore en voie d’extinction, qu’il soit intime ou «extime», mais un nouveau phénomène est apparu depuis quelques années avec l’extension exponentielle de l’Internet et des réseaux sociaux, et c’est le journal personnel «en ligne» qui fait de chacune et chacun, sous forme directe ou vaguement romancée, un écrivain potentiellement aussi «vendeur» que l’inénarrable Anna Todd.

De fait c’est bel et bien, à la base, le journal intime d’une pécore américaine impatiente de se «faire» le bad boy de son collège, que représente After, premier des sex-sellers en six volumes que la donzelle a commencé d’écrire sur son smartphone. Or l’exemple de cette «réussite absolue» a fait florès au point que le diarisme ordinaire se fait désormais diarrhée numérique dépassant les milliers de pages du pauvre Amiel, tandis que le pire mufle de nos jours rédige ses «journaliers» à coups de tweets… Mais c’est avec celui-ci que cette chronique intimiste aimerait conclure dans le cercle magique de la fiction, en annonçant une nouvelle bonne pour la tête et le cœur, à savoir la parution, en septembre prochain, d’un petit livre délectable, intitulé «Les derniers jours» d’Henri-Frédéric Amiel et signé Roland Jaccard, où notre ami chroniqueur, déjà connu pour ses propres tranches de journaux intimes (Un jeune homme triste, Journal d’un homme perdu, Flirt en hiver, Journal d’un oisif, etc.) se met dans la peau d’Amiel pour évoquer, non sans fine mélancolie et avec l’acuité sensible et l’écriture incisive d’un Benjamin Constant, ses amours intensément pusillanimes pour une certaine Louise suivie d’une certaine Marie...

De fait c’est bel et bien, à la base, le journal intime d’une pécore américaine impatiente de se «faire» le bad boy de son collège, que représente After, premier des sex-sellers en six volumes que la donzelle a commencé d’écrire sur son smartphone. Or l’exemple de cette «réussite absolue» a fait florès au point que le diarisme ordinaire se fait désormais diarrhée numérique dépassant les milliers de pages du pauvre Amiel, tandis que le pire mufle de nos jours rédige ses «journaliers» à coups de tweets… Mais c’est avec celui-ci que cette chronique intimiste aimerait conclure dans le cercle magique de la fiction, en annonçant une nouvelle bonne pour la tête et le cœur, à savoir la parution, en septembre prochain, d’un petit livre délectable, intitulé «Les derniers jours» d’Henri-Frédéric Amiel et signé Roland Jaccard, où notre ami chroniqueur, déjà connu pour ses propres tranches de journaux intimes (Un jeune homme triste, Journal d’un homme perdu, Flirt en hiver, Journal d’un oisif, etc.) se met dans la peau d’Amiel pour évoquer, non sans fine mélancolie et avec l’acuité sensible et l’écriture incisive d’un Benjamin Constant, ses amours intensément pusillanimes pour une certaine Louise suivie d’une certaine Marie...

«Elle ne pouvait pas se passer de moi et à cette seule idée l’envie me prenait de fuir», soupire l’Amiel de ce bijou romanesque en écho à tant de pages du Journal intime, et l’on sourit en vertu de la «loi de l’ironie» qui colorait ses journées d’adorable raseur…

Nous avions vingt ans d'âge

et le vent jeune aussi,

la nuit au sommet de l'île

nous décoiffait et sculptait nos visages

de demi- dieux que partageait

l'amoureuse hésitation,

sans poids ni liens que nos

ombres dansantes

enivrées au vin de Samos,

les dauphins surgis de l'eau claire,

nos impatiences enlacées,

un consul ivre sous le volcan

et le feu du ciel par delà le dix-septième parallèle...

Et partout, et déjà,

défiant toute innocence,

les damnés de la terre

plus que jamais déniés;

et si vaine la nostalgie

de nos vingt ans,

en l'insolente injonction de nos rebellions.

C'était hier et c'est demain,

et nos vieilles mains sur le sable

retracent en tremblant les mots

qui se prononcent les yeux fermés

au secret des clairières.

(San Francisco, Nobhill, ce 21 avril 2017).

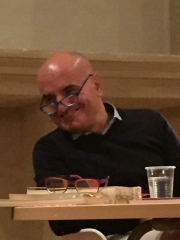

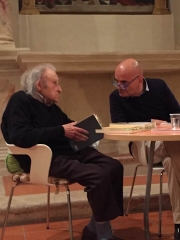

Guido Ceronetti, grand écrivain italien tout menu d’apparence, subit le poids du monde sur ses frêles épaules de nonagénaire sans cesser de perpétuer le chant du monde. En mémoire de son ami Cioran, auquel Fabio Ciaralli a consacré un essai intitulé «Odyssée de la lucidité», et en présence d’Anne Marie Jaton dont le dernier livre célèbre «le mariage miraculeux des contraires» chez Albert Cohen, le Maestro présidait l’autre soir une mémorable rencontre en son fief toscan de Cetona...

Les ors et la pourpre d’automne jetaient leurs derniers feux, ces jours, sur les collines de haute Toscane, où Nature et Culture n’en finissent pas de se fondre et de survivre au fracas des batailles séculaires.

De Florence à Pérouse, en passant par les collines lunaires des crêtes siennoises, ou en fonçant sur les autoroutes démentes, la double nature infernale et «capable du ciel» de notre terrible espèce a trouvé sa plus mémorable illustration dans La Divine Comédie de Dante, que les livres joyeusement désespérés de Guido Ceronetti relancent à leur façon dualiste.

Miel et fiel, festival local de la truffe et champignon blanc de la hantise mondiale d’une Apocalypse nucléaire, subite apparition de trois biches à ma fenêtre sur fond d’oliviers argentés et de cyprès en immobiles flammes noires, et sempiternelle jactance de la télé de Berlusconi & Co relayant les Fake News du twitteur ubuesque de la Maison-Blanche: tel est le monde qu’on dirait aux mains d’un marionnettiste tantôt démoniaque et tantôt angélique, dont le Teatro dei Sensibili, fondé par Elena et Guido Ceronetti, a été l’avatar artistique salué par leur ami Fellini et toujours animé par les jeunes disciples du Maestro.

Souvenir perso remontant à l’an 2012:à Turin, à l’inénarrable Festival des désespérés réunissant, sur scène, le vieux lutin génial et sa compagnie juvénile. Masques et marionnettes pour dire la tragi-comédie humaine. Magie de l’antique poésie populaire. Séquence de plus à l’Amarcord fellinien ! Mais le théâtre des sensibles n’est pas qu’italien: il est de partout et nous en sommes..

Souvenir perso remontant à l’an 2012:à Turin, à l’inénarrable Festival des désespérés réunissant, sur scène, le vieux lutin génial et sa compagnie juvénile. Masques et marionnettes pour dire la tragi-comédie humaine. Magie de l’antique poésie populaire. Séquence de plus à l’Amarcord fellinien ! Mais le théâtre des sensibles n’est pas qu’italien: il est de partout et nous en sommes..

Révélations de la douleur

Fabio Ciaralli a fait l’expérience extrême de la douleur existentielle, qui l’a amené à plusieurs reprises au bord du désespoir et de la tentation suicidaire.

Paradoxalement, c’est avec deux maîtres contemporains du pessimisme philosophique qu’il a trouvé la force de survivre: Guido Ceronetti, qu’il a lu avec passion et avec lequel il a entretenu une longue correspondance, pour devenir son ami. Et Cioran, penseur d’origine roumaine devenu l’un des plus purs stylistes en langue française, dans la tradition des moralistes, dont il aime à dire qu’il lui a sauvé la vie et auquel il a consacré un livre paru récemment sous le titre combien explicite d’Une Odyssée de la lucidité.

Parallèlement, l’amitié partagée de Ceronetti a permis la rencontre de Ciaralli et de la Vaudoise Anne Marie Jaton, alors titulaire de la chaire de littérature française à l’Universite de Pise, auteure de livres consacrés à Blaise Cendrars, Nicolas Bouvier, Charles-Abert Cingria, Jacques Chessex et tout récemment Albert Cohen, et qui l’aida à acquérir des titres universitaires en marge du cursus habituel.

Ainsi, mon amie que j’appelle la Professorella, et Fabio Ciaralli, ont-il signé ensemble un premier ouvrage consacré à la littérature concentrationnaire au titre (je traduis) d’Aller (sans) retour, et c’est également avec l’aide du Maestro Ceronetti et de sa «mentoresse» que Ciaralli a réalisé ce nouveau livre tenant à la fois de l’aperçu approfondi de l’œuvre et de la vie d’Emil Cioran (1911-1995) et un reflet plus personnel et vibrant de ses lectures. Cioran «a nourri mes veilles», écrit Fabio Ciaralli, «il m’a tenu en vie», lui qui disait qu’il n’y a pas tant à «se contraindre à une œuvre» qu’à «dire quelque chose qui se puisse murmurer à l’oreille d’un ivrogne ou d’un mourant»…

Le moins qu’on puisse dire,dans la foulée, est que Cioran ne dore pas la pilule à la manière de ceux qui «positivent» à bon marché. Cependant, constater la souffrance et les noirceurs de la vie peut aussi nous en révéler plus clairement l’indicible beauté. Et de même qu’on peut être frappé par l’extraordinaire vitalité des Cahiers de Cioran, dont la substance quotidienne est souvent pimentée d’humour, Fabio Ciaralli a-t-il trouvé dans son oeuvre les mêmes contre-poisons toniques que chez Ceronetti.

Dans l’église « polyvalente »

Or ce fut un bonheur tout simple, sans flafla mondain ni paparazzi accroché aux angelots en stuc 3D, que cette rencontre tricéphale en présence d’un public de tous les âges, au milieu des fresques polychromes de l’église dédiée à Santa Annunziata et transformée en «salle polyvalente» selon l’expression plaisante du Maestro.

Guido Ceronetti est lui-même un drôle de paroissien ! Traducteur de plusieurs livres de l'Ancien Testament et longtemps chroniqueur-polémiste dans les colonnes de la Stampa, immensément érudit et curieux de toutes les dernières trouvailles des graffiti muraux, l’auteur du phénoménal Voyage en Italie et de La patience du brûlé, est aussi un témoin de la tragédie quotidienne, un fulminant opposant à la robotisation et au culte satanique de l’argent et du pétrodollar, un poète délicat, un végétarien et un cannibale mangeur d’imbéciles.

N’oublions pas la mémoire !

Le monde actuel est une espèce d’église polyvalente en déficit redoutable de mémoire, et c’était d’autant plus émouvant d’entendre le Maestro égrener ses souvenirs de Cioran, avec quelle précision malicieuse, que son hypermnésie se troue parfois comme les chaussettes des pèlerins au long cours...

Or ça nous arrive à tous, nous qui aurons vécu plus longtemps que Mozart ou le rabbi Ieshouah, mais le titre d’un des derniers petits livres du Maestro m’a sauté l’autre jour aux yeux, sur un rayon d’une petite librairie de San Quirico d’Orcia, au milieu d’un des plus beaux paysages du monde, entre vestiges étrusques et chapiteaux romans, avec ce titre indicatif que je traduis dans la langue d’adoption de Cioran: Pour ne pas oublier la mémoire...

Fabio Ciaralli. Emil Cioran, Odissea della lucidità. La scuola di Pitagora editrice, 167p. 2017.

Anne Marie Jaton et Fabio Ciaralli. Andata e (non) ritorno; la letteratura dello sterminio fra storia e narrazione. Edizioni ETS. 200p, 2016.

Anne Marie Jaton. Albert Cohen, le mariage miraculeux des contraires. Presses polytechniques et universitaires romandes. coll. Le Savoir suisse,121p. 2017.

Guido Ceronetti, Le silence du corps, Voyage en Italie, La patience du brûlé, etc. Albin Michel et Livre de poche.

Per non dimenticare la memoria. Adelphi, 2016, et Messia, Adelphi, 2017.

La terrible douleur

de n'être pas aimé,

ou tout faire pour ne l'être pas

quand ce ne serait pas assez...

Nous avons espéré

tout ce temps écoulé

que l'enfance passe

mais l'enfance n'en finit pas

de se retenir de passer

pour un baiser volé...

Des rivières se retenant

elles aussi de s'enfuir

s'accrochent aux cuisses

musclées des nageurs

à langueurs de sirènes;

et les filles de musiciens

aux arènes de nuit,

injurient les familles...

L'intelligence de tout

est immense et partout,

rien n'étant séparé

dans la vision de l'esseulé

recevant à dîner

des flopées d’ennuyeux:

de conseillers fiscaux

de duègnes déguisées

en experts militaires;

et les oiseaux de nuit,

et les requins sans bruit,

les prêtres attifés

avec leurs gigolos,

les courtisans fardés -

tout un théâtre hallucinant

de masques effarés;

toute une comédie affreuse,

odieuse et délicieuse;

et ce regard sérieux

du populo matant

l'étalage précieux

aux vitres embuées

du grand hôtel factice…

Tous ces visages nus

de faux-culs alignés

le long des galeries

de tous les artifices,

tous ces vieillards puérils

ces vieux enfants séniles

soudain bouleversants

en la vérité vraie de ce temps retrouvé

par delà toute attente...

Ainsi la mer allée

sera demain l'amante

de ce matin passé:

ce type couché nous a ouvert

de nouveaux chemins sur la mer...

(Cracovie 2016)

Celui qui se sent tout minaret quand il voit une figue ou une moule / Celle qui sublime ses érections mentales / Ceux qui en font des colloques humides / Celui qui a fait du scrabble avec le docteur Lacan ce type qui gagnait à être connu / Celle qui se faisait passer pour Duras le bourreau des cœurs de camionneurs / Ceux qui font leur coming out en plein harem / Celui qui le fait trois fois en une et s’en vante au tea-room des veuves en recherche / Celle qui s’est fait un sosie de Paulo Coelho par ailleurs invité d’un clone de Laurent Ruquier / Ceux qui font dans le faux authentique genre Rembrandt en 3D / Celui qui répand des bruits de chiottes via Radio-couloir / Celle qui dit baise-moi au telévangéliste à pommettes fardées / Ceux qui ont vu passer Tariq Ramadan sur une lambretta empruntée à une bisexuelle mal vue des laïcs de droite / Celui qui propose à ses maîtresses ni de gauche ni de droite de mettre tout à plat / Celle qui en a là-dedans et dehors je te dis pas / Ceux qui ne savent pas où ils se sont rencontrés vu qu’il n’y étaient pas sans en en être sûrs / Celui qui dans les parties carrées ne cesse de tourner en rond / Celle qui dit toujours ça je n’avale pas en invoquant son droit à la différence et le respect des minorités sceptiques / Ceux qui ont vu le Seigneur au coin d’une colonne de Notre-Dame et en ont tiré la doctrine de la colonne à coins / Celui qui se dit pratiquant sans être croyant vu que ça ne mange pas de pain / Celle qui a fait le chemin de croix sur les genoux et le reste en apnée / Ceux qui en prennent leur parti sans laisser l’adresse, etc.

Pour Sergio Belluz

Mon manège est un galopant,

mais il aime aussi la lenteur,

les antilopes et les cravates,

et la couleur de l'héliotrope.

Avant de lire je chevauchais

les tigres de l'épidiascope,

et le rire inquiet des muets

m'a fait danser le menuet.

A dix ans l'âge de raison

m'a vu philosopher tout bas,

avant d'emboucher le tuba

des marines explorations.

Ah que le monde est bas !

Ah que le monde est haut !

Ah comme il était beau,

le son du pianola !

L’exergue de Virgile au nouveau recueil d’Yves Leclair, Cours, s’il pleut, me tient lieu ce matin de bon conseil: « Facile de descendre ; la porte du dieu sombre reste ouverte jour et nuit ; Mais revenir sur ses pas et regagner le grand air, Telle est l’œuvre, telle est la tâche ».

°°°

Cap d’Agde, ce mardi 3 juin 2014. – Achevé ce matin la lecture d’Un bon fils de Pascal Bruckner. Vraiment très bien. Très forte évocation d’une certaine France et d’une certaine difficulté de celle-ci à se sortir de sa vieille culpabilité.Très honnête rapport aussi d’une émancipation, loin d’un paternel écrasant et d’une mère couveuse. Très bonne chronique enfin des mutations d’une époque et, plus précisément, de l’évolution de toute une génération – la nôtre.

°°°

Dire à l’occasion ce que sont réellement les poèmes de Michel Houellebecq : résidus de morve de déprimé avec, ici et là, deux ou trois vers meilleurs. Mais sans le nom de l’auteur, on dirait : petit branle d’ado mal dans sa peau.

°°°

La poésie est une musique. C’est la pensée qui me vient immédiatement en lisant les poèmes de jeunesse de Pasolini, que la version bilingue me permet aussi d’entendre commeil le faut évidemment.

La poésie est une musique. C’est la pensée qui me vient immédiatement en lisant les poèmes de jeunesse de Pasolini, que la version bilingue me permet aussi d’entendre commeil le faut évidemment.

°°°

Dès que j’ai commencé de lire le récit des dernières années de Proust, telles que les raconte Céleste Albaret, j’ai été touché, charmé par le ton, la finesse sous la naïveté, l’élégance sous le naturel de cette « femme du peuple » doublée d’une « fille de la campagne » qui, à vingt-deux vingt-trois ans, a appris les plus délicates manières auprès de l’adorable despote, à commencer par la préparation du café, et l’a ensuite veillé huit ans durant, vivant la nuit comme une chauve-souris à l’instar de La Prisonnière, mais sans se plaindre jamais, au contraire : incessamment ravie…

°°°

Un haut-le-cœur m’a secoué en lisant un « tous ménages » dévolu à la SUISSE GARANTIE et sous-titré : Plaisir et santé, où il n’est question que de bouffe et de bien-être, sous l’égide de ce label Suisse garantie. Or j’ai beau n’être pas contre la défense de la culture et de l’agriculture helvétiques : cette rhétorique me révulse et m’impatiente de ferrailler contre cette nouvelle Suisse auto-satisfaite et se repliant de plus en plus sur elle-même. Je vais donc continuer d’attaquer cette SUISSEGARANTIE, comme je m’y emploie depuis que j’écris. Contre la consommation. Contre la folie gastro. Contre la folie déco. Contre toute cette acclimatation qui fait obstacle et plus encore : offense à l’esprit. Et ceux là que je vais combattre plus que jamais : les éteignoirs de l’esprit.

Un haut-le-cœur m’a secoué en lisant un « tous ménages » dévolu à la SUISSE GARANTIE et sous-titré : Plaisir et santé, où il n’est question que de bouffe et de bien-être, sous l’égide de ce label Suisse garantie. Or j’ai beau n’être pas contre la défense de la culture et de l’agriculture helvétiques : cette rhétorique me révulse et m’impatiente de ferrailler contre cette nouvelle Suisse auto-satisfaite et se repliant de plus en plus sur elle-même. Je vais donc continuer d’attaquer cette SUISSEGARANTIE, comme je m’y emploie depuis que j’écris. Contre la consommation. Contre la folie gastro. Contre la folie déco. Contre toute cette acclimatation qui fait obstacle et plus encore : offense à l’esprit. Et ceux là que je vais combattre plus que jamais : les éteignoirs de l’esprit.

°°°

À la note poétique qui m’est venue hier, que j’ai intitulée L’échappée, j’ai ajouté ce matin une sorte de codicille ou retouche annonçant un autre poème possible, formulée en ces termes : « Et pourtant / la vie sans toi / est d’un ennui /mortel »…

°°°

Retombant sur une tranche de mes carnets de l’année 2003, je me livre à un essai de contrepoint qui devrait prolonger, à tout coup, l’exercice de la notation journalière et son approche critique…

1er novembre 2003. - Dans le train, j’observe le manège d’un père et de ses deux enfants. Sans doute un père divorcé qui les a eus “sur le dos”ce début de week-end et les ramène à leur mère, ou peut-être est-il allé les chercher à Berne et les ramène-t-il à Fribourg ce soir pour les subir ce soir et les ramener demain ? Ce qui est sûr est qu’il n’a pas l’air content, le regard verrouillé et l’air de s’ennuyer ferme, repoussant la petite visiblement très en manque de lui, tandis que le garçon n’en finit pas d’aller et de venir d’un compartiment à l’autre sans tenir compte de ses reproches. Triste vision.

Contrepoint en juin 2014. – De telles scènes me resteront toujours en mémoire, je ne sais pourquoi, peut-être pour me rappeler que la douleur existe ?

°°°

Repris ce matin mes notes sur Les humeurs de la mer, de Volkoff, dont je ne me rappelais pas vraiment l’ampleur et la richesse. Il est vrai que ce qu’il m’en reste tient à quelques observations et, surtout, à un grand débat sur le bon usage du mal qui me paraît, aujourd’hui, un peu téléphoné - comme si tout était jugé d’avance, et c’est bien au fond la limite du romancier soumis à une idéologie.

Repris ce matin mes notes sur Les humeurs de la mer, de Volkoff, dont je ne me rappelais pas vraiment l’ampleur et la richesse. Il est vrai que ce qu’il m’en reste tient à quelques observations et, surtout, à un grand débat sur le bon usage du mal qui me paraît, aujourd’hui, un peu téléphoné - comme si tout était jugé d’avance, et c’est bien au fond la limite du romancier soumis à une idéologie.

Contrepoint. - Il y eut L’été Volkoff, en 1979, durant lequel j’ai lu LesHumeurs de la mer sur tapuscrit, avant Dimitri et Bernard de Fallois. J’en garde 60 pages de notes dactylographiées. Le trio m’en avait été très reconnaissant et ce fut une formidable découverte. Je me figurais l’auteur en immense type à la Robertson Davies. Je rencontrai un personnage court sur pattes cambré comme un militaire de parade, Franco-russe à bouc tchékhovien. Je lui ai rendu visite à Macon (Georgia) en 1981 et l’ai battu à plates coutures au tir au pistolet. Je me rappelle sa mère parlant du roman de son fils comme « notre livre - quand nous écrivions notre livre… ». Angelo Rinaldi parla des Egouts de la mer et perdit le procès qui lui fut fait sans mériter, selon moi, cet honneur.

°°°

Jedem Tierchen sein Plaisirchen. Le populaire dit simplement: prendre son pied. Mais sa vie durant Amiel en fera tout un plat. Quant à moi je verrais plutôt la chose en stoïcien. Déjouer l’obsession par une bonne séance, etc.

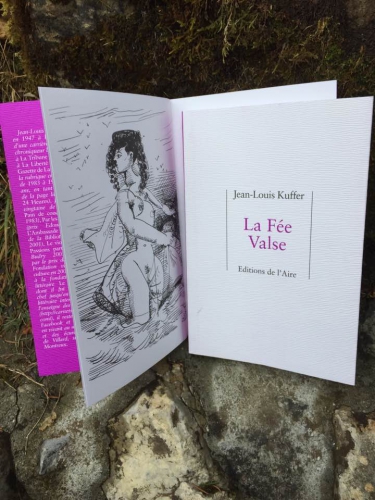

Contrepoint. - Cette espèce d’hygiénisme sexuel ne me ressemble pas du tout, et d’ailleurs je suis incapable de « parler sexualité » froidement, autant que de « parler religion ». J’ai par ailleurs horreur de la littérature dite érotique, alors que je crois possible un nouvel érotisme littéraire, pas du tout du côté de Sade mais du côté de Restif ou de Morand, ici et là de Jouve, de Jean Genet et de Michaux pour le comique onirique que j’essaie de recycler à ma façon dans La Fée Valse.

°°°

A quoi rime l’invasion du sexe sur le réseau des réseaux ? Ce n’est pas un petit coin réservé mais un déferlement pléthorique de la même chose. Multiplication exponentielle de la même chose. Jusqu’aux scènes de bestialité qui nous arrivent sur nos écrans, tous les jours que Dieu fait. La blonde qui se fait prendre en levrette par un chien; la brune, par un cheval. Und so weiter.

A quoi rime l’invasion du sexe sur le réseau des réseaux ? Ce n’est pas un petit coin réservé mais un déferlement pléthorique de la même chose. Multiplication exponentielle de la même chose. Jusqu’aux scènes de bestialité qui nous arrivent sur nos écrans, tous les jours que Dieu fait. La blonde qui se fait prendre en levrette par un chien; la brune, par un cheval. Und so weiter.

Contrepoint. – J’ai l’air, là, de m’indigner moralement, mais c’est autre chose que je visais dans l’évocation de ce nouveau « format » du fantasme collectif. À seize ans déjà, le phénomène de la « vie par procuration », au début de la télé, me paraissait une menace. Mais on peut voir les choses autrement, et l’expérience y aide. N’empêche : dans la baise par procuration, sur Webcamworld.com, des individus, des couples, des groupes, des familles entières même s’astiquent et s’enfilent par tous les trous pour de l’argent. On peut y voir une nouvelle forme de prostitution, ou un exutoire. De toute façon : le fait charrie des millions de dollars et c’est à considérer attentivement.

En 3D, nous aurons retrouvé en mai les branleurs et autres niqueurs de plage en leur avatar « libertin » de Cap d’Agde, bidochons de la middle class européenne se la jouant Satiricon en relançant tous les codes de conformisme collectif sous latex et monoï - nouveaux maîtres minables des lieux parce qu’y faisant pisser l’euro…

°°°

Je me rappelle que, vers l’âge de 17 ans, je me suis soudain affranchi de la foi chrétienne, au chagrin de ma mère. Mais sa façon de me dire sa peine m’aurait plutôt poussé à en rajouter, comme si je devais résister à un chantage. Le même problème avec la mère américaine ou la mère juive, ces mantes religieuses suaves et tenaces Mais pourquoi ce rejet de ma part à ce moment-là, et pourquoi le retour plus tard à la religion avec le besoin d’une forme plus rigide, telle que l’offre le catholicisme ? Mon virage à droite vers la vingtaine, par réaction au conformisme gauchiste, était-il plus fondé et réel que mon retour ultérieur à la gauche ?

Contrepoint. – J’ai pourtant beaucoup de tendresse pour mes petits parents protestants de paroisse, qui allaient «pousser les lits » à l’hôpital, des chambres à la chapelle. Mais s’affranchir du Surmoi s’impose à certain âge, et la lecture de Zorba et de Camus, les chansons de Brassens et de Brel ou Ferré, composaient un début de culture. Ensuite l’inquisition du groupe progressiste, et le côté bon clan des prétendus non conformistes de droite, m’ont également rebuté.

°°°

Béla Grunberger cite cette croyance selon laquelle le Dieu le plus ancien était un être d’une méchanceté sans bornes. A ce propos, revenir à l’Histoire du méchant Dieu de Pierre Gripari. Pour ma part la conviction que Dieu n’aura jamais été que la projection des hantises, des peurs et des besoins, puis des aspirations les plus hautes de la misérable et « divine » humanité. Celle-ci en est en effet devenue plus « divine » à certains égards, et plus misérable que jamais.

Contrepoint. – J’avais parlé du méchant Dieu de l’Ancien Testament à George Steiner. Qui m’a répondu : oui mais après l’Exode il y a le Lévitique.Toute religion contient sa propre contradiction. N’empêche que le poids de la Tribu commande, qui se répartit mondialement avec le christianisme. Pareil avec l’islam, et l’athéisme relance la religion avec le stalinisme. Plus tard j’aurai découvert l’anthropologie chrétienne selon René Girard, tellement plus ouverte. Parallèlement, je découvre qu’en 2003 j’avais commencé de lire l’Histoire générale de Dieu de Gérald Messadié, que j’ai reprise ces derniers temps, constituant surtout une histoire du « besoin de Dieu », et dans laquelle on voit aujourd’hui les grandes lignes continues de la folie fanatique, de l’Iran de Zarathoustra – premier inventeur du Dieu unique – à la réaction qu’il suscita, dont on retrouve les mécanismes dans les zones soumises à ce que Peter Sloterdijk appelle la « folie de Dieu ».

Contrepoint. – J’avais parlé du méchant Dieu de l’Ancien Testament à George Steiner. Qui m’a répondu : oui mais après l’Exode il y a le Lévitique.Toute religion contient sa propre contradiction. N’empêche que le poids de la Tribu commande, qui se répartit mondialement avec le christianisme. Pareil avec l’islam, et l’athéisme relance la religion avec le stalinisme. Plus tard j’aurai découvert l’anthropologie chrétienne selon René Girard, tellement plus ouverte. Parallèlement, je découvre qu’en 2003 j’avais commencé de lire l’Histoire générale de Dieu de Gérald Messadié, que j’ai reprise ces derniers temps, constituant surtout une histoire du « besoin de Dieu », et dans laquelle on voit aujourd’hui les grandes lignes continues de la folie fanatique, de l’Iran de Zarathoustra – premier inventeur du Dieu unique – à la réaction qu’il suscita, dont on retrouve les mécanismes dans les zones soumises à ce que Peter Sloterdijk appelle la « folie de Dieu ».

L’Eternel a brouillé les cartes du langage pour faire pièce à la volonté de puissance unanime des hommes.

Contrepoint. – Littérature quand tu nous tiens. Comme si Babel relevait de la volonté d’un seul Dieu alors que le mythe procède d’une division antérieure et d’une recomposition aléatoire

°°°

L’image de la Vierge ne m’a jamais inspiré. Qui plus est immaculée de conception. Autrement dit: la femme niée jusqu’à l’état d’ectoplasme. Et je me demande aujourd’hui: qui croit vraiment réellement, sincèrement à cela ? Sûrement pas moi. Autant dire que je reste protestant à cet égard. Aucun goût pour le Saint Esprit non plus, ou plus exactement: plus du tout aujourd’hui. Le nom de Dieu m’apparaît plutôt comme un chiffre, à la manière juive, par conséquent imprononçable.

Contrepoint. - Aujourd’hui je dirais plutôt que Dieu est en moi, que le Christ est un vœu, la Vierge une figure possible de contemplation – je pense à la Madone de Duccio di Buoninsegna à Sienne - le Saint Esprit un souffle, les saints une joyeuse troupe. Le Dieu de Spinoza est un moment de laréflexion, mais il me semble trop abstrait, et le Dieu de l’équipe du Brésil trop concret. Ainsi de suite…

Contrepoint. - Aujourd’hui je dirais plutôt que Dieu est en moi, que le Christ est un vœu, la Vierge une figure possible de contemplation – je pense à la Madone de Duccio di Buoninsegna à Sienne - le Saint Esprit un souffle, les saints une joyeuse troupe. Le Dieu de Spinoza est un moment de laréflexion, mais il me semble trop abstrait, et le Dieu de l’équipe du Brésil trop concret. Ainsi de suite…

°°°

Le nom de fanatique vient, étymologiquement, de l’expression: serviteur du temple.

Contrepoint. - Les étymologies peuvent éclairer, mais elles ont souvent bon dos.

°°°

Le judaïsme est fondé sur le principe de réalité, auquel s’opposent le christianisme et l’islam. Plus qu’une religion le judaïsme est une morale. Règne et pivot de la Loi. Le judaïsme est oedipien-pragmatique, tandis que le christianisme vise à la sublimation et à la pureté. Pas d’au-delà juif: pas de ciel. L’interprétation divergente du mythe édénique est significative à cet égard. Pour les juifs, l’Arbre de la connaissance symbolise le privilège exclusif de Dieu, alors que le péché originel des chrétiens est d’ordre pulsionnel. Le serpent assimilé à un symbole phallique. (en lisant Narcissisme Christianisme Antisémétisme de Béla Grunberger)

Contrepoint. - Il y a quelque chose du terrorisme dans certains discours psychanalytiques, et j’ai ressenti la lecture de ce livre de Béla Grunberger comme une espèce de vengeance, tout en reconnaissant maintes vérités là-dedans, comme dans l’anti-christianisme de Rozanov reprochant, non loin de Nietzsche, la face sombre de cette religion anti-pulsionnelle et plombée par le goût de la douleur. Côté narcissisme, l’adoration du jeune homme se retrouve (notamment) dans la peinture italienne, et je me rappelle cette observation faite, par de ne sais plus qui, à propos du culte homosexuel voué par un Marcel Jouhandeau à la figure du Christ. À voir aussi les Saint Sébastien crevant pour ainsi dire de jouissance trouble. Philippe Sollers, pour sa part, parle d’ « athées sexuel » à propos du Christ...

°°°

Plus je vais, plus je lis, plus j’écris et plus je me sens essentiellement écrivain. Je suis certes intéressé par la lecture de telle thèse de psychanalyse (le passionnant et très dérangeant ouvrage de Béla Grunberger) ou telle étude philosophique (je ne cesse de lire Wittgenstein ou Nietzsche, et ces jours Paul Ricoeur), mais tout travail intellectuel qui ne passe pas aussi par un travail sur la langue me semble pécher d’une manière ou de l’autre. Je suis fondamentalement attaché à ce que j’ai toujours appelé la musique qui pense, dont les meilleurs exemples me semblent donnés par un Charles-Albert Cingria ou par un Vassily Rozanov, un Chesterton ou un Chestov, une Annie Dillard ou une Maria Zambrano, après Simone Weil évidemment.

Plus je vais, plus je lis, plus j’écris et plus je me sens essentiellement écrivain. Je suis certes intéressé par la lecture de telle thèse de psychanalyse (le passionnant et très dérangeant ouvrage de Béla Grunberger) ou telle étude philosophique (je ne cesse de lire Wittgenstein ou Nietzsche, et ces jours Paul Ricoeur), mais tout travail intellectuel qui ne passe pas aussi par un travail sur la langue me semble pécher d’une manière ou de l’autre. Je suis fondamentalement attaché à ce que j’ai toujours appelé la musique qui pense, dont les meilleurs exemples me semblent donnés par un Charles-Albert Cingria ou par un Vassily Rozanov, un Chesterton ou un Chestov, une Annie Dillard ou une Maria Zambrano, après Simone Weil évidemment.

Contrepoint. – J’entends le terme d’écrivain sans aucune résonance sociale de prestige, juste en fonction d’un certain lien, quasi charnel, avec la langue et les mots, tel que l’évoquait Audiberti. On pourrait dire aussi : poète. Ou chercheur de sens à travers les mots et les images. Godard est philosophe à sa façon, mais aussi poète et ami du chien. DansFilm socialisme, il imagine un enfant devenu ministre. Dans son entretien récent avec Le Monde, il propose à Hollande de prendre Marine Le Pen pour premier ministre. Il a pleinement raison. De même devrions-nous arrêter Ueli Maurer, l’ancien Président de la Confédération suisse, après ses déclarations relatives à Tien’Anmen, comme quoi ce serait le moment de « tourner la page ». Va-t-on, avec cet « ami » de Poutine (il l’a aussi faite !), « tourner la page » du Goulag ? La politique doit tenir compte des faits, c’est sûr. Donc : Marine à Matignon, et Maurer en prison !

°°°

Les souvenirs d’Anne Atik sur Beckett, intitulés Comment c’était, me surprennent et me passionnent. On y découvre un homme extrêmement attentif à la poésie, et dans toutes les langues, doublé d’un être attachant, bon et généreux. Egalement emballé par la relecture deLa panne, de Dürrenmatt, dont le climat restitue merveilleusement le ton de la Suisse moyenne. Et ce ne sont que deux livres parmi la foison de meslectures de ces jours, où les essais de Mallarmé voisinent avec les Remarques mêlées de Wittgenstein et le pavé de Béla Grunberger sur le narcissisme.

Contrepoint. - Notre bibliothèque est comme un corps nombreux. Le souci bibliophilique m’est étranger, mais je parcours mes rayons comme une abeille les siens. L’abeille est membre du rucher, et moi je sais que tel livre fait partie de mon corps, quitte à le racheter plus tard si je m’en suis défait par erreur. Nous devons voir à peu près 15.000 livres à la Désirade, et je commence à en filtrer les départs direction la librairie de La Pensée sauvage où j’ai dû en solder à peu près 5000. À l’isba, je vais atteindre les3000, et à l’Atelier de Vevey se regroupent tout Gallimard, la philo et lesAnglo-Saxons, vers les 5000 encore, dont je me délesterai sans risquer l’atrophie. En somme, comme Godard travaille à ses montages polymorphes, je travaille ma bibliothèque virtuelle et plus que réelle « au corps », grappillant et faisant mon miel.

Contrepoint. - Notre bibliothèque est comme un corps nombreux. Le souci bibliophilique m’est étranger, mais je parcours mes rayons comme une abeille les siens. L’abeille est membre du rucher, et moi je sais que tel livre fait partie de mon corps, quitte à le racheter plus tard si je m’en suis défait par erreur. Nous devons voir à peu près 15.000 livres à la Désirade, et je commence à en filtrer les départs direction la librairie de La Pensée sauvage où j’ai dû en solder à peu près 5000. À l’isba, je vais atteindre les3000, et à l’Atelier de Vevey se regroupent tout Gallimard, la philo et lesAnglo-Saxons, vers les 5000 encore, dont je me délesterai sans risquer l’atrophie. En somme, comme Godard travaille à ses montages polymorphes, je travaille ma bibliothèque virtuelle et plus que réelle « au corps », grappillant et faisant mon miel.

°°°

Ne pas se laisser gagner par la morosité ambiante. Jamais. La lecture de Comment c’était, évoquant la vie de Beckett, m’est ces jours précieuse. Présence constante de la poésie dans cette vie, et son manque dans la mienne. Pas assez acharné à défendre et à illustrer le chant du monde. Cela que je dois relancer dans Les passions partagées et sans discontinuer - cela qui m’a toujours tenu ensemble et ramené à lajoie.

Contrepoint. - Charles-Albert Cingria est à mes yeux l’écrivain par excellence du chant du monde.

°°°

Pas mal de délire russe et d’époque (sur l’Eglise et la Révolution) dans les Feuilles tombéesde Rozanov, mais l’essentiel qui m’importe est ailleurs: dans l’intimité et dans la beauté de l’aveu. Or je vois mieux à présent ce qu’il y a, là-dedans, de péniblement idéologique, et ce qui s’en dégage en chant d’amour, et notamment grâce à laprésence de celle qu’il appelle “maman” ou “l’amie”, et que moi j’appelle “ma bonne amie”.

Contrepoint. - Cette dualité du génie dostoïevskien, nocturne et lumineux à la fois, méchant comme un pope et doux comme un starets, je l’ai retrouvée chezDimitri, le premier à me révéler Rozanov.

°°°

Je me disais ce matin que j’aurais besoin d’un exergue pour Les Passions partagées, sur quoi je prends un livre au hasard, En vivant en écrivant d’Annie Dillard, je l’ouvre et voici la première phrase que je lis: « Pourquoi lisons-nous, sinon dans l’espoir d’une beauté mise à nu, d’une vie plus dense et d’un coup de sonde dans son mystère le plus profond ? » Et cet après-midi, après avoir dormi (très fatigué que j’étais par les deux bouteilles de Corbières d’hier soir), j’ai repris Comment c’était, le livre d’Anne Atik évoquant le souvenir de Samuel Beckett et j’ai pensé que l’exclamation initiale de Fin de partie, “Encore une journée divine !”, ferait également un exergue possible (il m’en faudra trois) pour Les passions partagées.

Contrepoint. - Godard partage mon goût prononcé pour les citations. Cingria disait que l’art de la critique passait par l’art de la citation. Le lecteur-blogueur Francis Richard en est la parfaite illustration.

°°°

Le sentiment que l’Eternel est injuste est trèsprésent dans l’Ancien Testament. “Le chemin du Seigneur n’est pas équitable”,dit Ezéchiel (18, 25). Et ceci de parlant: “Les pères ont mangé du raisin vertet ce sont les enfants qui ont les dents rongées”.

Contrepoint. - Pierre Gripari, dans un entretien que je lui avais proposé, traitait le Dieu de l’Ancien Testament d’ordure nazie, et le Christ de fiole sentimentale. Ces propos n’ont pas passé dans l’hebdo Construire où ils devaient paraître, et j’ai consenti à leur censure. Pierre m’en a voulu, mais je lui ai reversé la moitié de ma pige.

°°°

L’idée de la rétribution concerne la nation (Israël, peuple élu) dans l’Ancien Testament et devientensuite un enjeu personnel. Pari de Pascal, etc.

Contrepoint. - Horreur de cela depuis toujours. La seule idée d’un marché,en la matière, me semble indigne. Abomination des deals entre les croyants et la divinité, qui récompenserait parcequ’on n’a pas copulé (ou pas assez) ou qu’on est mort pour elle. Par ailleurs, les notions de peuple élu, deChrist des nations (la Pologne) ou de Fille aînée de l’Eglise (la France) merévulsent autant que la croyance selon laquelle Dieu aurait protégé la Suisse,lors des deux guerres mondiales, pour cause de bonne conduite.

°°°

Toute conversation sur Dieu sonne de travers à mes oreilles. Comme si l’on parlait toujours d’autre chose. Je pourrais dire avec Flaubert que ceux qui veulent prouver Dieu me sont aussi étrangers que ceux qui le nient.

Contrepoint. - Cela ne concernant ni les enfants et les vieilles personnes, ni les poèmes quand ils me parlent de Dieu entre les lignes. D’ailleurs j’ai rituellement posé la question aux écrivains que j’estimais le plus, dont pas mal d’agnostiques ou d’athées: que répondriez-vousà un enfant qui vous demanderait qui est Dieu ?

Je lis Passagère du silence de Fabienne Verdier avec beaucoup d’intérêt et de reconnaissance. Il y a une grande humilité et une formidable ténacité chez cette sacrée bonne femme. Elle raconte en outre un tas de belles histoires comme il en regorge en effet dans la tradition taoïste. Celle par exemple de l’apprenti resté longtemps près d’un Maître, et qui pense qu’il en a fini.« Je sens que je serais capable de traverser un mur », dit-il ainsi à son maître. Et lui: « Alors vas-y ». Et lui de se lancer contre un mur, qu’il traverse en effet. Puis de s’en aller tout faraud. Et de se vanter à sa femme qu’il va traverser tel autre mur de leur maison. Sur lequel il se casse évidemment le nez. Pas de meilleure illustration de l’hubris. Ce que dit en outre à Miss Fa son maître Huang: « Il faut trouver le juste milieu pour saisir la vie. Tout est dans la juste mesure des oppositions ». Me conforte absolument dans ma règle personnelle visant au parcours d’arête.

Contrepoint.- Après sa première grande exposition à Lausanne, mise sur pied à la prestigieuse Galerie Pauli après l’article très élogieux que j’avais publié dans 24 Heures, et son entrée dans le gotha du marché de l’art, Fabienne Verdier m’avait gentiment grondé par téléphone en m’appelant l’ « ours des alpages », au motif que je m’étais inquiété, entre les lignes, de l’avenir d’une artiste passant de l’« ascèse de création » au statut de figure d’adulation. Ai-je été indélicat ? Ce que je sais, c’est que la femme de Braque m’avait précédé sur cette voie en mettant en garde Nicolas de Staël « menacé » par la gloire et l’argent…

°°°

À La Désirade, ce samedi 14 juin. – Soixante-sept ans aujourd’hui. Ce que je ressens par mes jambes et mon souffle, ou par mes angoisses lucides du premier éveil, mais guère dans ma tête, où j’ai toujours entre dix-huit ou vingt-cinq ans… sur quoi ma bonne amie me souhaite bon anniversaire, bientôt suivie de Julie et Sophie par SMS...

Où il est question d’un rite matinal au niveau du couple. D’une vieille angoisse et des moyens de l’exorciser. Qu’il est plus doux qu’on ne croirait de se retrouver avec qui l’on aime dans le ventre du loup.

Pour L.

Quand je me réveille j’ai peur du loup, me dit-elle et ça signifie qu’elle aimerait bien son café grande tasse, alors du coup je la prends dans mes bras un moment puis je me lève comme un automate bien remonté.

Je prends garde à tout. Le café passé, tandis que je pense à autre chose, je me dis: pas le jeter, pas oublier de chauffer le lait, pas oublier qu’elle est sans sucre, pas oublier qu’elle l’aime bien chaud mais pas trop.

Je ne sais comment font les autres. Se font-ils plutôt servir ? Me trouveront-ils en rupture d’observance des lois non écrites de la confrérie des mecs ? Je ne sais et d’ailleurs n’en ai cure, mais je précise qu’il n’entre aucune espèce d’asservissement dans cette coutume que nous perpétuons chaque matin avec un sourire partagé. Ce n’est pas pour arranger la paix des familles que je fais ça, pas du tout le style répartition des tâches au sein du couple et consorts.

La seule chose qui compte à mes yeux, c’est rapport au loup. Cette histoire de loup me fait toucher à sa nuit. Il y a là quelque chose qui me donne naturellement l’élan des chevaliers de l’aube, et voilà tout: je lui fais donc son café, ensuite de quoi nous nous préparons à nous disperser dans la forêt.

Mon amour a peur du loup, et ça lui fait une tête d’angoisse, mais c’est aussi l’un des secrets de notre vie enchantée en ces temps moroses où d’invisibles panneaux proclament à peu près partout que le loup n’y est pas, n’y est plus, si jamais il y fut.

Mon amour est une petite fille perdue dans la forêt, et comme alors tout devient grand à la mesure de sa peur: tout retentit et tout signifie dans le bois de la ville. C’est immense comme l’univers, et le quelque chose de mystérieux qu’il y a là-dedans peut se transformer à tout moment en quelque chose de menaçant. Mais aussi la présence du loup nous fait nous prendre au jeu. Dans la pénombre des fourrés, sous le drap, je mime volontiers le loup qui guette, et mon amour prend alors sa petite voix, et de savoir déjà la suite du conte nous rapproche un peu plus encore.

Nous voyons la chose comme en réalité: la ville est un bois, les rues sont les allées de notre existence et à tout moment se distinguent des chemins de traverse et des raccourcis parfois encombrés d’obstacles que nous devons surmonter à tout prix.

Le conte dit en effet, tout le monde le prend pour soi, que nous avons une mission précise à accomplir. Nous nous représentons le panier de victuailles avec la galette et la bouteille de vin. C’est dans ces obscurités, là-bas, que se trouve une masure dans laquelle nous attend notre innocente mère-grand au bonnet de dentelle.

Nous ne nous demandons même pas pourquoi cette sacrée mère-grand a choisi ce logis. Nous y allons et plus encore: nous nous réjouissons. La présence du loup nous fait nous serrer l’un contre l’autre. Parfois je mordille le cou de mon amour pour lui faire bien sentir que ce n’est pas de la blague. Elle prend alors sa voix toute menue, comme elle prendra tout à l’heure la voix éraillée de mère-grand, tandis que j’énonce le conte et me prépare à lâcher la phrase la plus fameuse:

- C’est pour mieux te manger mon enfant !

C’est une sorte de formule de magie qu’il me suffit de dire pour que se rejoue la scène la plus attendue avant que tout, ensuite, nous paraisse de nouveau soumis à l’ordre des choses.

Le loup nous recommande de nous attarder en chemin, et c’est pourquoi nous le considérons comme une espèce de cousin de bon conseil. Ensuite, si nous y resongeons sur les lieux de notre tâche quotidienne, nous nous disons que le séjour dans le ventre du loup n’était point tant inconfortable; et nous nous revoyons sous le drap: lovés l’un contre l’autre, dans cette espèce de sweet home qu’est le ventre du loup.

La journée, ensuite, devrait être purgée de toute angoisse. Dehors, tout semble aussi bien retrouver un air plus familier. Pour un peu nous goûterions au biscuit chocolaté des buildings, si nous n’étions pas si pressés. En attendant nous sommes rassurés, mon amour et moi: tout ce qu’il fallait dire et faire l’a été. Le jeu voulait que je me dresse devant elle, et je me suis dressé. Le jeu voulait qu’elle déjouât la menace, et elle l’a déjouée. Nous nous sommes pris au jeu et cela nous a donné la force de nous relever. Et même si le fin mot de tout cela nous échappe encore, nous pressentons déjà que demain nous jouerons de nouveau à nous faire peur.

Avec les 17 nouvelles d’Un jeudi parfait, Fabrice Pataut fait merveille, avec autant de fantaisie cocasse que de gravité sous-jacente, dans les situations et les climats les plus variés d’apparence, relevant tous cependant du même regard à facettes et fondus en unité par la grâce d’une écriture singulière.

Les lecteurs ignorant encore tout de l’œuvre de Fabrice Pataut, comme c’était mon cas avant que je n’y entre par les 17 portes et les trois fenêtres d’Un Jeudi parfait, trouveront dans ce recueil un concentré représentatif, me semble-t-il – je le dis après avoir lu son recueil précédent, Le Cas Perenfeld, et trois romans (Aloysius, En haut des marches et Reconquêtes) de la même exceptionnelle qualité - de l’art de cet écrivain hors norme, avec ses thèmes et ses variations, son humour et son extrême sensibilité, son don d’observation sans limites et son imagination narrative sondant volontiers l’insolite voire l’obscur, enfin la plasticité et la grâce d’une écriture à la fois limpide et chatoyante.

Dès la première page de la première nouvelle d’Un Jeudi parfait, modulant le dialogue d’un criminel pas comme les autres (après avoir tué accidentellement sa mère à l’âge de deux ans, au moyen d’un revolver chargé qui se trouvait prêt à l’usage, il a mis fin aux jours de sa sœur coupable à ses yeux de chercher à l’excuser) et d’une psychiatre impatiente elle aussi de le comprendre – dès ce début apparemment abracadabrant j’’ai été saisi, scotché comme on dit, intrigué et de plus en plus intéressé, par delà le semblant de paradoxe et le sarcasme, par la justesse du propos sous son dehors extravagant.

C’est que l’auteur, comme on le vérifie dans ses nouvelles plus étoffées, nous retient immédiatement par le détail ou la tournure verbale inattendue – un peu comme chez un Marcel Aymé – avec un mélange d’ironie et de bonheur d’expression qui en scelle l’originalité.

Dans Le veau d’or, ensuite, changement total d’ambiance, où l’on voit un brave homme mis à mort à l’instant où il s’est risqué à toucher la clinquante idole, inspirant à son fils de sages conclusions sur ces excès de « tapageuse » crédulité.

Puis ce sont, avec Trois fenêtres, qu’on ne saurait tout à fait dire une nouvelle, trois regards sur la vie du narrateur confronté à ce qu’on pourrait dire le miroir du Temps – qui joue un rôle crucial dans les « musiques » de Fabrice Pataut, de son enfance à la bascule d’une amitié de jeunesse et des « choix » de sa vie…

Sur quoi nous voyons Yvonne retrouver son fils Yves pour un dialogue durant depuis trente ans, qu’elle décide tout à coup d’interrompre, dans Un jeudi parfait, pour s’en aller de son côté de la façon que la lectrice et le lecteur découvriront…

Tout cela ne se raconte d’ailleurs pas comme ça, car l’anecdote ou l’intrigue sont secondaires, même quand l’auteur joue sur la tension et la surprise, comme dans Luxembourg, délicieux portrait de groupe bilingue où l’on voit une demoiselle de dix ans (l’âge de raison comme on sait) imaginer les situations les plus scabreuses impliquant ses proches.

Comme l’auront constaté les lecteurs de plus longue date des nouvelles et des romans de Fabrice Pataut, ceux-ci et celles-là communiquent parfois ainsi qu’on le découvre dans Qui assassinera Perenfeld ?, plongée dans les embrouilles tragiques de la guerre rappelant les romans de l’auteur serbe Alexandre Tisma, sur un thème déjà traité dans Le cas Perenfeld.

À cet égard, il vaut la peine, même en cours de lecture, de consulter les dernières pages des recueils de nouvelles de Fabrice Pataut, où celui-ci explique brièvement la genèse de chaque morceau. Ainsi apprend-on par exemple que L’amateur d’oreilles, variation assez sidérante sur le rapport que le narrateur entretient avec ce «réceptacle des confidences» par lequel ses mots vont glisser dans « la femme à l’oreille », a été composée à Minorque et que sa thématique est « à tiroirs »…