Notes de l'isba (16)

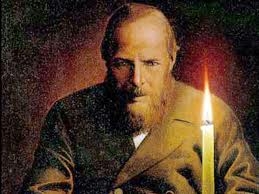

Actualité des Karamazov. - Le chapitre le plus célèbre des Frères Karamazov est consacré à la légende du Grand Inquisiteur, racontée par Ivan, présumé athée, à son jeune frère chrétien Aliocha. Les pages en question évoquent la confrontation du Grand Inquisiteur d'Espagne et du Christ revenu sur terre, que le potlentat clérical arrêté pour le faire taire et peut-être l'exécuter une seconde fois. Cette scène fameuse oppose apparemment la vérité première de l'Evangile incarné et de ce que l'Eglise de Pierre en a fait à travers les siècles, de persécutions subies en persécutions infligées. L'argument massue du Grand Inquisiteur, en face du Christ taiseux, est que l'enseignement de celui-ci serait resté lettre morte si l'Eglise n'en avait pas inscrit l'Esprit dans la Lettre du monde par le truchement du césaro-papisme romain à vocation universelle d'inspiration divine et reconnue de gré ou de force, vouant aux fers et au feu toute hérésie.

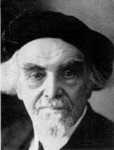

Le débat pourrait sembler dépassé, obsolète voire surréaliste. Et pourtant, nous rappelle (entre beaucoup d'autres) le penseur russe Nicolas Berdiaev, qu'on a souvent rapproché des personnalistes français, le personnage historique du Grand Inquisiteur aura changé maintes fois de masque et de costume à travers les siècles et jusqu'en nos temps actuels. Ainsi Berdiaev propose-t-il une nouvelle interprétation de cette figure, parangon du totalitarisme clérical tuant au nom de Dieu, mais aussi de toute autorité ou pouvoir terrestre s'opposant à la liberté spirituelle fondée par le Christ, comme le ferait toute philosophie de l'histoire de type positiviste ou matérialiste. Il y aurait donc, pour Berdiaev, du Grand Inquisiteur non seulement dans les théocraties ou les pouvoirs monothéistes exclusifs que nous connaissons aujourd'hui encore, mais dans toute idéologie matérialiste et ses dérivés actuels noyant l'Esprit dans le marshmallow de la consommation abrutie, ou de la vénération des idoles multitudinaires assimilables au culte de l'Argent.

Le débat pourrait sembler dépassé, obsolète voire surréaliste. Et pourtant, nous rappelle (entre beaucoup d'autres) le penseur russe Nicolas Berdiaev, qu'on a souvent rapproché des personnalistes français, le personnage historique du Grand Inquisiteur aura changé maintes fois de masque et de costume à travers les siècles et jusqu'en nos temps actuels. Ainsi Berdiaev propose-t-il une nouvelle interprétation de cette figure, parangon du totalitarisme clérical tuant au nom de Dieu, mais aussi de toute autorité ou pouvoir terrestre s'opposant à la liberté spirituelle fondée par le Christ, comme le ferait toute philosophie de l'histoire de type positiviste ou matérialiste. Il y aurait donc, pour Berdiaev, du Grand Inquisiteur non seulement dans les théocraties ou les pouvoirs monothéistes exclusifs que nous connaissons aujourd'hui encore, mais dans toute idéologie matérialiste et ses dérivés actuels noyant l'Esprit dans le marshmallow de la consommation abrutie, ou de la vénération des idoles multitudinaires assimilables au culte de l'Argent.

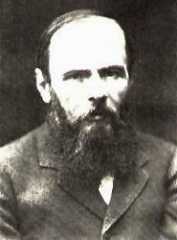

La pensée des écrivains. - La grande littérature russe des XIXe et XXe siècles, actuellement dénaturée par une espèce d'américanisation rampante voire parfois galopante - tout au moins à ce qu'en révèlent les traductions de ces vingt dernières années -, reste un extraordinaire trésor de pensée vivante, bonnement incarnée par des personnages aux sentiments et aux comportements à caractère universel, notamment chez un Dostoïevski.

La pensée des écrivains. - La grande littérature russe des XIXe et XXe siècles, actuellement dénaturée par une espèce d'américanisation rampante voire parfois galopante - tout au moins à ce qu'en révèlent les traductions de ces vingt dernières années -, reste un extraordinaire trésor de pensée vivante, bonnement incarnée par des personnages aux sentiments et aux comportements à caractère universel, notamment chez un Dostoïevski.  Rozanov affirmait que les plus grands philosophes russes de son tournant de siècle étaient des écrivains, et de même pourrait-on dire que le dernier des grands penseurs russes, Léon Chestov, est d'abord un admirable prosateur. Or c'est en lecteur de romans qu'il faudrait réfléchir aujourd'hui à la signification actuelle de la légende du Grand Inquisiteur, en particulier, et à la portée des romans de Dostoïevski en général. Ou plus exactement: en lecteur du monde actuel considéré comme un roman s'écrivant au jour le jour. Il ne s'agit pas tant, en effet, de savoir si l'on va "choisir" entre Rome, Athènes ou Jérusalem, ni d'établir la supériorité de l'islam sur le christianisme, l'agnosticisme ou l'athéisme, le port de la barbe ou l'interdiction du string sous la burqa - il s'agit moins de répondre que de questionner à partir des positions humaines incarnées que représente la Littérature universelle en général et le roman russe en particulier. Bref il s'agit, contre l'universel papotage "autour" des livres, de lire vraiment ceux qui en valent la peine et de réagir en son âme et présence.

Rozanov affirmait que les plus grands philosophes russes de son tournant de siècle étaient des écrivains, et de même pourrait-on dire que le dernier des grands penseurs russes, Léon Chestov, est d'abord un admirable prosateur. Or c'est en lecteur de romans qu'il faudrait réfléchir aujourd'hui à la signification actuelle de la légende du Grand Inquisiteur, en particulier, et à la portée des romans de Dostoïevski en général. Ou plus exactement: en lecteur du monde actuel considéré comme un roman s'écrivant au jour le jour. Il ne s'agit pas tant, en effet, de savoir si l'on va "choisir" entre Rome, Athènes ou Jérusalem, ni d'établir la supériorité de l'islam sur le christianisme, l'agnosticisme ou l'athéisme, le port de la barbe ou l'interdiction du string sous la burqa - il s'agit moins de répondre que de questionner à partir des positions humaines incarnées que représente la Littérature universelle en général et le roman russe en particulier. Bref il s'agit, contre l'universel papotage "autour" des livres, de lire vraiment ceux qui en valent la peine et de réagir en son âme et présence.

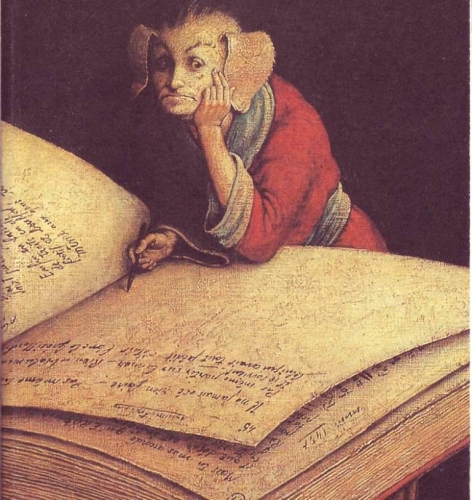

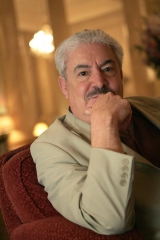

Une question de Dimitri. - Notre ami Dimitri, alias Vladimir Dimitrijevic, éditeur-sourcier de La Légende du Grand Inquisiteur, recueil d'essais réunissant les réflexions de six penseurs russes sur le chapitre fameux des Frères Karamazov (L'Age d'Home, 2004), se demandait à la fin de sa vie si l'on verrait bientôt advenir le temps où le public se détournerait du superflu pour lui préférer la lecture d'un bon livre ?

Une question de Dimitri. - Notre ami Dimitri, alias Vladimir Dimitrijevic, éditeur-sourcier de La Légende du Grand Inquisiteur, recueil d'essais réunissant les réflexions de six penseurs russes sur le chapitre fameux des Frères Karamazov (L'Age d'Home, 2004), se demandait à la fin de sa vie si l'on verrait bientôt advenir le temps où le public se détournerait du superflu pour lui préférer la lecture d'un bon livre ?

Je me pose cette question tous les matins, j'y repense tous les jours en me baladant sur la Toile à l'écoute de voix possiblement amies, j'y réponds à ma façon en lisant et en écrivant et telle est ma façon, somme toute, de m'opposer à ce Grand Inquisiteur omniprésent de notre temps qui m'évoque un démon lubrique et jouisseur plus qu'un exécuteur prestigieux. L'Inquisiteur actuel est, à mes yeux, bien moins que l'Imam furieux de la paroisse voisine, de quelque confession qu'il soit au demeurant, que le sectateur sans visage du Superflu, fauteur séduisant de l'illusion stérile des temps qui courent.

Or comme le disait Dimitri: "On continue !". On lit ainsi les livres de Svetlana Alexievitch,à côtés desquels tout paraît un peu frivole et superflu. On lit Les cercueils de Zinc, et ce sont les voix des soldats rescapés de l'infernale guerre d'Afghanistan; on lit La supplication, et ce sont les voix des martyrs morts ou survivants de Tchernobyl; on lit La fin l'homme rouge, et ce sont les voix désenchantées de la Russie d'aujourd'hui où renaît le culte de Staline au nom de la "sainte" orthodoxie...

Après la mort de Jeanne Hersch, celui qu'elle avait conspué et voué à l'interdiction professionnelle lui rendait hommage en ces termes: "Pour moi, Jeanne Hersch reste, en dépit de ses inconciliables contradictions, une femme extraordinairement énergique, intelligente et courageuse qui aura fait honneur à notre université et à notre pays". Ainsi Jean Ziegler surmontait-il ses propres contradiction pour montrer son vrai visage d'homme non moins extraordinairement énergique, intelligent et courageux, auquel nombre de ses "ennemis" politiques rendent souvent un hommage relevant lui aussi du mystère. Ledit mystère est d'ailleurs omniprésent dans la vie de ce fils de bourgeois plutôt militariste en ses jeunes années, fils de protestants bernois austères converti au catholicisme et au marxisme non matérialiste, fasciné par l'animisme et pratiquant régulier, à Salvador de Bahia, du culte afro-brésilien du candomblé...

Après la mort de Jeanne Hersch, celui qu'elle avait conspué et voué à l'interdiction professionnelle lui rendait hommage en ces termes: "Pour moi, Jeanne Hersch reste, en dépit de ses inconciliables contradictions, une femme extraordinairement énergique, intelligente et courageuse qui aura fait honneur à notre université et à notre pays". Ainsi Jean Ziegler surmontait-il ses propres contradiction pour montrer son vrai visage d'homme non moins extraordinairement énergique, intelligent et courageux, auquel nombre de ses "ennemis" politiques rendent souvent un hommage relevant lui aussi du mystère. Ledit mystère est d'ailleurs omniprésent dans la vie de ce fils de bourgeois plutôt militariste en ses jeunes années, fils de protestants bernois austères converti au catholicisme et au marxisme non matérialiste, fasciné par l'animisme et pratiquant régulier, à Salvador de Bahia, du culte afro-brésilien du candomblé...

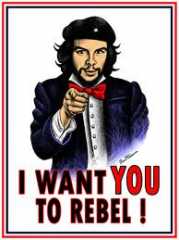

Un jour, de passage à Genève, Che Guevara fut le premier à la lui coller, sa cravate de rebelle. Alors que le jeune Ziegler révolutionnaire rêvait de suivre le Che à Cuba, celui qu'il avait voituré plusieurs jours durant dans sa petite Morris noire lui opposa cette rebuffade en lui désignant la ville du huitième étage de l'Intercontinental: "C'est ici que tu es né, c'et ici qu'est le cerveau du monstre, c'est ici que tu dois te battre"...

Un jour, de passage à Genève, Che Guevara fut le premier à la lui coller, sa cravate de rebelle. Alors que le jeune Ziegler révolutionnaire rêvait de suivre le Che à Cuba, celui qu'il avait voituré plusieurs jours durant dans sa petite Morris noire lui opposa cette rebuffade en lui désignant la ville du huitième étage de l'Intercontinental: "C'est ici que tu es né, c'et ici qu'est le cerveau du monstre, c'est ici que tu dois te battre"...

Lire et vivre. - Lire en Grèce, à vingt ans, Au-dessous du volcan de Malcolm Lowry ou LeGai savoir de Nietzsche, vivre bonnement à l'unisson de Zorba dans le sillage des dauphins, se retrouver à Delphes au temps des fulminants oracles et courir ensuite à l'autobus bondé de gens du coin et de tendres étudiants de tous les sexes - lire et vivre aura toujours été, pour nous autres de l'université buissonnière, ce voyage à travers le temps et les lieux - et l'étude joyeuse n'en finira jamais...

Lire et vivre. - Lire en Grèce, à vingt ans, Au-dessous du volcan de Malcolm Lowry ou LeGai savoir de Nietzsche, vivre bonnement à l'unisson de Zorba dans le sillage des dauphins, se retrouver à Delphes au temps des fulminants oracles et courir ensuite à l'autobus bondé de gens du coin et de tendres étudiants de tous les sexes - lire et vivre aura toujours été, pour nous autres de l'université buissonnière, ce voyage à travers le temps et les lieux - et l'étude joyeuse n'en finira jamais...  À Séville, cette nuit-là. - Longtemps je n'ai pas su voyager: vraiment pas bien, ou parfois pire, trop seul ou trop mal dans ma peau ou fermé aux ailleurs. Ou disons que je croyais voyager en ne faisant qu'imiter et sans partage: ainsi filais-je écrire absolument un livre à Sienne dans la foulée du Condottiere, dont je revenais les mains vides; ou à Grenade retrouver Lorca qui m'échappait non moins dans les enfilades et les illusions; à Vienne au Prater ou au Café Diglas, à Cracovie ou à Sorrente dont, à tout coup, je ne voyais à peu près rien non sans poétiser à l'avenant.

À Séville, cette nuit-là. - Longtemps je n'ai pas su voyager: vraiment pas bien, ou parfois pire, trop seul ou trop mal dans ma peau ou fermé aux ailleurs. Ou disons que je croyais voyager en ne faisant qu'imiter et sans partage: ainsi filais-je écrire absolument un livre à Sienne dans la foulée du Condottiere, dont je revenais les mains vides; ou à Grenade retrouver Lorca qui m'échappait non moins dans les enfilades et les illusions; à Vienne au Prater ou au Café Diglas, à Cracovie ou à Sorrente dont, à tout coup, je ne voyais à peu près rien non sans poétiser à l'avenant.

Or nulle pratique n'est exclusive, me semble-t-il, quand tout enrichit l'expérience dont on voit bien aujourd'hui qu'elle n'est plus soumise à l'illusion du progrès technique, pas plus qu'à son refus. Donc allons-y comme ça, chacun à sa façon: là je pianote sur mon épinette à écrire à processeurs intégrés et tout à l'heure, salut je t'ai vu, je retourne au fil vert de mes carnets...

Or nulle pratique n'est exclusive, me semble-t-il, quand tout enrichit l'expérience dont on voit bien aujourd'hui qu'elle n'est plus soumise à l'illusion du progrès technique, pas plus qu'à son refus. Donc allons-y comme ça, chacun à sa façon: là je pianote sur mon épinette à écrire à processeurs intégrés et tout à l'heure, salut je t'ai vu, je retourne au fil vert de mes carnets...

L'"ouvrage supérieur". - Albert Cohen écrit quelque part "sans couilles, pas de chef-d'oeuvre". Restriction peu délicate à l'égard des génies féminins du roman universel ou de la poésie, mais la remarque désigne assez le "chef-d'oeuvre voulu" qu'a été Belle du Seigneur, qui semble admis comme tel par Dantzig et que je trouve, pour ma part, complètement surfait.

L'"ouvrage supérieur". - Albert Cohen écrit quelque part "sans couilles, pas de chef-d'oeuvre". Restriction peu délicate à l'égard des génies féminins du roman universel ou de la poésie, mais la remarque désigne assez le "chef-d'oeuvre voulu" qu'a été Belle du Seigneur, qui semble admis comme tel par Dantzig et que je trouve, pour ma part, complètement surfait.  Rossignol contre les boeufs. - Charles Dantzig est un énergumène dont la passion profonde pour la littérature est aujourd'hui plutôt rare, surtout à Paris. Presque aussi insupportable qu'un Philippe Sollers par ses partis pris, il n'a peut-être pas la puissance d'analyse et de synthèse de celui-ci, mais il pratique lui aussi l'art de la pointe, avec un art tout à fait original.

Rossignol contre les boeufs. - Charles Dantzig est un énergumène dont la passion profonde pour la littérature est aujourd'hui plutôt rare, surtout à Paris. Presque aussi insupportable qu'un Philippe Sollers par ses partis pris, il n'a peut-être pas la puissance d'analyse et de synthèse de celui-ci, mais il pratique lui aussi l'art de la pointe, avec un art tout à fait original.

WB appelait de ses voeux cet Angelus novus dont l'effigie, signée Paul Klee ne l'a jamais quitté, mais son propre angélisme sans rien d'angélique, au sens commun, est ailleurs: dans la fuite, et la perte, et la douleur liée à celles-ci, et le surcroît de présence réelle que cela lui donne à nos yeux en dépit de son constat désespéré.

WB appelait de ses voeux cet Angelus novus dont l'effigie, signée Paul Klee ne l'a jamais quitté, mais son propre angélisme sans rien d'angélique, au sens commun, est ailleurs: dans la fuite, et la perte, et la douleur liée à celles-ci, et le surcroît de présence réelle que cela lui donne à nos yeux en dépit de son constat désespéré.  Je revois aussi Bruno Ganz, dans le taxi du même film, murmurant à son compagnon de mission sur terre: " C'est extraordinaire de n'être qu'un esprit et de témoigner pour l'éternité de tout ce qui a trait à la spiritualité de chaque mortel. Mais parfois moi je me sens fatigué de n'être qu'un esprit, j'aimerais que ce survol éternel se termine enfin. J'aimerais sentir en moi un poids. Sentir que cette densité abolit l'illimité, me rattache au monde terrestre. J'aimerais à chaque pas, à chaque coup de vent, pourvoir dire: "et maintenant", et "maintenant", "et maintenant", au lieu de dire "depuis touours" ou "à jamais". S'asseoir à une table ou des personnes jouent aux cartes, pour être salué d'un simple geste amical. Lorsqu'il nous arrive parfois de prendre part nous ne faisons que simuler. Dans ce combat en pleine nuit, on a fait semblant, on a simulé une luxation de la hanche, comme on feint d'attraper le poisson avec eux, comme on feint de s'asseoir à la table où ils sont assis, de boire ou de manger en leur compagnie, quand on fait rôtir les agneaux; quand on sert du vin dans les tente du désert, enfin,on simule"...

Je revois aussi Bruno Ganz, dans le taxi du même film, murmurant à son compagnon de mission sur terre: " C'est extraordinaire de n'être qu'un esprit et de témoigner pour l'éternité de tout ce qui a trait à la spiritualité de chaque mortel. Mais parfois moi je me sens fatigué de n'être qu'un esprit, j'aimerais que ce survol éternel se termine enfin. J'aimerais sentir en moi un poids. Sentir que cette densité abolit l'illimité, me rattache au monde terrestre. J'aimerais à chaque pas, à chaque coup de vent, pourvoir dire: "et maintenant", et "maintenant", "et maintenant", au lieu de dire "depuis touours" ou "à jamais". S'asseoir à une table ou des personnes jouent aux cartes, pour être salué d'un simple geste amical. Lorsqu'il nous arrive parfois de prendre part nous ne faisons que simuler. Dans ce combat en pleine nuit, on a fait semblant, on a simulé une luxation de la hanche, comme on feint d'attraper le poisson avec eux, comme on feint de s'asseoir à la table où ils sont assis, de boire ou de manger en leur compagnie, quand on fait rôtir les agneaux; quand on sert du vin dans les tente du désert, enfin,on simule"...

Du terrorisme sacré - Rafik s'est fait menacer de mort pour avoir attaqué, dans nombre de ses romans et de ses nouvelles, la triple domination du père, de l'imam et de l'Unique. Or je vois, mieux aujourd'hui, à la lumière aussi d'un abus survenu dans notre propre famille, réglé en justice et conduisant le prédateur en prison, en quoi la domination du mec, pour parler vulgairement, participe de cette soumission volontaire au Dominant absolu justifiant, explicitement ou inconsciemment, guerres et mains au cul. Lorsque l'acteur noir Forest Whitaker, pour se féliciter publiquement à la réception de son Oscar, déclare qu'il remercie Dieu d'avoir toujours cru en lui, il ne fait en somme, ainsi que le souligne Sloterdijk, que proclamer tout haut ce que son narcissisme dicte tout bas au mec dominant. Quant à moi, je veux croire que le Christ fout la pagaille dans ce délire vertical, même si l'Eglise lui colle une épée à son corps défendant et le trahit en instaurant l'ordre super-dominant du Grand Inquisiteur. Le Christ ne me demande pas de me soumettre, sauf à mon désir de liberté, qui ne va pas sans l'amour porté à la liberté de l'autre.

Du terrorisme sacré - Rafik s'est fait menacer de mort pour avoir attaqué, dans nombre de ses romans et de ses nouvelles, la triple domination du père, de l'imam et de l'Unique. Or je vois, mieux aujourd'hui, à la lumière aussi d'un abus survenu dans notre propre famille, réglé en justice et conduisant le prédateur en prison, en quoi la domination du mec, pour parler vulgairement, participe de cette soumission volontaire au Dominant absolu justifiant, explicitement ou inconsciemment, guerres et mains au cul. Lorsque l'acteur noir Forest Whitaker, pour se féliciter publiquement à la réception de son Oscar, déclare qu'il remercie Dieu d'avoir toujours cru en lui, il ne fait en somme, ainsi que le souligne Sloterdijk, que proclamer tout haut ce que son narcissisme dicte tout bas au mec dominant. Quant à moi, je veux croire que le Christ fout la pagaille dans ce délire vertical, même si l'Eglise lui colle une épée à son corps défendant et le trahit en instaurant l'ordre super-dominant du Grand Inquisiteur. Le Christ ne me demande pas de me soumettre, sauf à mon désir de liberté, qui ne va pas sans l'amour porté à la liberté de l'autre.

De la bonté russe. - À une question que lui posait Jil Silberstein dans leur entretien enregistré de février 2008, sur le trait qui pourrait caractériser la littérature russe, notre ami Dimitri répondait que, peut-être, une certaine conception de la bonté se manifestait dans ce qu'on appelle "l'âme russe", passant avant le souci occidental de distinguer et opposer le Bien et le Mal.

De la bonté russe. - À une question que lui posait Jil Silberstein dans leur entretien enregistré de février 2008, sur le trait qui pourrait caractériser la littérature russe, notre ami Dimitri répondait que, peut-être, une certaine conception de la bonté se manifestait dans ce qu'on appelle "l'âme russe", passant avant le souci occidental de distinguer et opposer le Bien et le Mal.

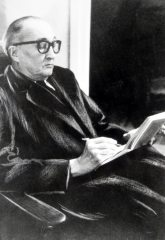

L'idée m'en en est venue en l'entendant affirmer, dans un entretien avec une jeune fille à l'accent légèrement étranger (Américaine ou mieux: Sud-Américaine) consacré précisément à Tintin, que la personne de l'écrivain n'a aucun intérêt en littérature, et notamment dans le cas de son ami Hergé qui, selon lui, ne serait en rien impliqué dans ses récits. Alors que le dit Hergé affirme au contraire que Tintin est bonnement nourri de toutes ses expériences personnelles, évidemment modulées par le truchement de ses multiples personnages incarnant les multiples aspects de sa personnalité forcément positive (Tintin) ou râleuse (le capitaine Haddock), folâtrement rebelle (Milou) ou portée à la rêverie délirante (Tournesol), foncièrement bonne (le yéti) ou carrment mauvaise (Rastapopoulos), Michel Serres s'enferre dans l'affirmation que le "moi" est sans importance dans la littérature, comme le prouve l'inanité des confessions (il en excepte Augustin et Rousseau) et l'évidence de la supériorité du récit objectif.

L'idée m'en en est venue en l'entendant affirmer, dans un entretien avec une jeune fille à l'accent légèrement étranger (Américaine ou mieux: Sud-Américaine) consacré précisément à Tintin, que la personne de l'écrivain n'a aucun intérêt en littérature, et notamment dans le cas de son ami Hergé qui, selon lui, ne serait en rien impliqué dans ses récits. Alors que le dit Hergé affirme au contraire que Tintin est bonnement nourri de toutes ses expériences personnelles, évidemment modulées par le truchement de ses multiples personnages incarnant les multiples aspects de sa personnalité forcément positive (Tintin) ou râleuse (le capitaine Haddock), folâtrement rebelle (Milou) ou portée à la rêverie délirante (Tournesol), foncièrement bonne (le yéti) ou carrment mauvaise (Rastapopoulos), Michel Serres s'enferre dans l'affirmation que le "moi" est sans importance dans la littérature, comme le prouve l'inanité des confessions (il en excepte Augustin et Rousseau) et l'évidence de la supériorité du récit objectif.  Il y a bien sûr du vrai dans cette vision des choses, mais le ton catégorique du savant dans son exclusion d'une grande part de la littérature, surabondamment nourrie de confessions et d'éléments autobiographiques, confine au radotage du spécialiste ne voyant du monde que ce que lui laisse entrevoir son microscope ou son préjugé esthétique. D'ailleurs il n'est pas seul à entretenir celui-ci, à l'ère même où l'on camoufle, sous l'appellation de "roman" ou d'"autofiction" tant de confessions mille fois moins substantielles que les pages d'Amiel ou du Journal de Tolstoï, des carnets de Pavese ou d'innombrables autres écrits "subjectifs".

Il y a bien sûr du vrai dans cette vision des choses, mais le ton catégorique du savant dans son exclusion d'une grande part de la littérature, surabondamment nourrie de confessions et d'éléments autobiographiques, confine au radotage du spécialiste ne voyant du monde que ce que lui laisse entrevoir son microscope ou son préjugé esthétique. D'ailleurs il n'est pas seul à entretenir celui-ci, à l'ère même où l'on camoufle, sous l'appellation de "roman" ou d'"autofiction" tant de confessions mille fois moins substantielles que les pages d'Amiel ou du Journal de Tolstoï, des carnets de Pavese ou d'innombrables autres écrits "subjectifs".  DVD, Moulinsart Multimedia

DVD, Moulinsart Multimedia

De l'escargot vorace. - Pour pallier tout assaut de morosité lié aux humeurs atmosphériques, la lecture des almanachs rappelle à chacune et chacun que les caprices saisonniers remontent à la plus haute Antiquité, et que si votre sangsue reste lovée au fond de son bocal avec un air de tristesse c'est, par esprit de contradiction, pour annoncer la beau temps prochain. L'ancestrale sagesse terre à terre vous le garantit d'ailleurs: "Froid mai et chaud juin / Donnent pain et vin".

De l'escargot vorace. - Pour pallier tout assaut de morosité lié aux humeurs atmosphériques, la lecture des almanachs rappelle à chacune et chacun que les caprices saisonniers remontent à la plus haute Antiquité, et que si votre sangsue reste lovée au fond de son bocal avec un air de tristesse c'est, par esprit de contradiction, pour annoncer la beau temps prochain. L'ancestrale sagesse terre à terre vous le garantit d'ailleurs: "Froid mai et chaud juin / Donnent pain et vin". Le Vialatte vaudois. - Alexandre le Bienheureux n'en aura pas été informé de son vivant, mais son esprit ne se perpétue pas que par ses livres (aux soins longtemps de l'irremplaçable Ferny Besson), mais par un sorte de partielle réincarnation en la personne de notre ami Gilbert Salem, chroniqueur délicieux de 24Heures, écrivain de grand talent et, par surcroît, véritable mémoire du pays de Vaud et environs comme Vialatte le fut de l'Auvergne et de ses faubourgs mondiaux.

Le Vialatte vaudois. - Alexandre le Bienheureux n'en aura pas été informé de son vivant, mais son esprit ne se perpétue pas que par ses livres (aux soins longtemps de l'irremplaçable Ferny Besson), mais par un sorte de partielle réincarnation en la personne de notre ami Gilbert Salem, chroniqueur délicieux de 24Heures, écrivain de grand talent et, par surcroît, véritable mémoire du pays de Vaud et environs comme Vialatte le fut de l'Auvergne et de ses faubourgs mondiaux.

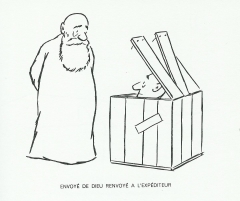

Chaval était, pour sa part, un authentique désespéré, comme souvent les vrais humoristes, et d'autant plus drôle alors qu'il a payé de conséquence. S'est-il pendu ou tiré une balle ? Je ne me le rappelle pas, mais ce qui compte est le paraphe.

Chaval était, pour sa part, un authentique désespéré, comme souvent les vrais humoristes, et d'autant plus drôle alors qu'il a payé de conséquence. S'est-il pendu ou tiré une balle ? Je ne me le rappelle pas, mais ce qui compte est le paraphe.  À ce même propos, Chaval montre un Envoyé de Dieu renvoyé à l'expéditeur, avec la caisse ad hoc conçue à cet effet. On voit par là combien il lisait dans l'avenir, tant les envoyés en question se multiplient de nos jours.

À ce même propos, Chaval montre un Envoyé de Dieu renvoyé à l'expéditeur, avec la caisse ad hoc conçue à cet effet. On voit par là combien il lisait dans l'avenir, tant les envoyés en question se multiplient de nos jours.

L'autre soir à la télé, dans un reportage de Temps Pésent consacré aux mariages plus ou moins trafiqués entre l'Afrique et l'Europe, une jeune Camerounaise bien en chair et au sourire niaisement candide, prénommée Augustine, communiquait avec un type, un Suisse je crois, avec lequel elle rêvait de faire bientôt plus ample connaissance en vue de l'épouser alors que lui, de son côté, se bornait à lui demander de voir son derrière et à l'interroger sur l'entretien de la pilosité de sa "foufoune". C'est le terme précis qu'il a utilisé, on voyait pour ainsi dire le lascar dont le reste des propos était à l'avenant, et c'était en somme triste et touchant de penser qu'Augustine croyait, ou faisait semblant de croire devant la caméra, que quelque chose pourrait se passer à partir de là.

L'autre soir à la télé, dans un reportage de Temps Pésent consacré aux mariages plus ou moins trafiqués entre l'Afrique et l'Europe, une jeune Camerounaise bien en chair et au sourire niaisement candide, prénommée Augustine, communiquait avec un type, un Suisse je crois, avec lequel elle rêvait de faire bientôt plus ample connaissance en vue de l'épouser alors que lui, de son côté, se bornait à lui demander de voir son derrière et à l'interroger sur l'entretien de la pilosité de sa "foufoune". C'est le terme précis qu'il a utilisé, on voyait pour ainsi dire le lascar dont le reste des propos était à l'avenant, et c'était en somme triste et touchant de penser qu'Augustine croyait, ou faisait semblant de croire devant la caméra, que quelque chose pourrait se passer à partir de là. Faits et fiction. - Or, comment parler de tout ça ? Que peut dire un écrivain de tels faits actuels (le repli sécuritaire, les nouveaux moyens de communication et les fantasmes qu'ils entretiennent, le désarroi des damnés de la terre informés tous les jours du gaspillage mondial, etc.) et comment les évoquer pour dire les choses autrement que les journalistes ou les sociologues et autres faiseurs d'opinion ?

Faits et fiction. - Or, comment parler de tout ça ? Que peut dire un écrivain de tels faits actuels (le repli sécuritaire, les nouveaux moyens de communication et les fantasmes qu'ils entretiennent, le désarroi des damnés de la terre informés tous les jours du gaspillage mondial, etc.) et comment les évoquer pour dire les choses autrement que les journalistes ou les sociologues et autres faiseurs d'opinion ?

qui puisse être dit «créateur» ?

qui puisse être dit «créateur» ?

Utrillo, poète des vieux murs.- Cependant le Paris dont je rêvais alors tirait bel et bien son charme de ces aspects décatis qu’avait évoqués « mon » peintre préféré d’alors, ce Maurice Utrillo dont les toiles chantaient les murs lépreux ou noircis, les humbles ruelles ou les rampes poussiéreuses ou verglacées des hauts de la Butte que sommait la coupole vaguement hindoue du Sacré-Cœur.

Utrillo, poète des vieux murs.- Cependant le Paris dont je rêvais alors tirait bel et bien son charme de ces aspects décatis qu’avait évoqués « mon » peintre préféré d’alors, ce Maurice Utrillo dont les toiles chantaient les murs lépreux ou noircis, les humbles ruelles ou les rampes poussiéreuses ou verglacées des hauts de la Butte que sommait la coupole vaguement hindoue du Sacré-Cœur. Mon Paris rêvé s’était nourri, en outre, entre douze et treize ans, des milliers de vers de Baudelaire et Verlaine, Rimbe aux semelles de vent, Jammes avec deux m et Laforgue, Apollinaire et autres Torugo, que j’avais mémorisés le Diable sait pourquoi et qui me revenaient à travers Brassens et Léo Ferré dont mes chers parents s’effarouchaient de la verdeur mal peignée - enfin quoi l’Artiste à mes yeux se devait de crever la dalle et se répétait, à l ’instar du Rodolphe de La Bohème,« Dans ma soupente /on a la gueule en pente »…

Mon Paris rêvé s’était nourri, en outre, entre douze et treize ans, des milliers de vers de Baudelaire et Verlaine, Rimbe aux semelles de vent, Jammes avec deux m et Laforgue, Apollinaire et autres Torugo, que j’avais mémorisés le Diable sait pourquoi et qui me revenaient à travers Brassens et Léo Ferré dont mes chers parents s’effarouchaient de la verdeur mal peignée - enfin quoi l’Artiste à mes yeux se devait de crever la dalle et se répétait, à l ’instar du Rodolphe de La Bohème,« Dans ma soupente /on a la gueule en pente »…

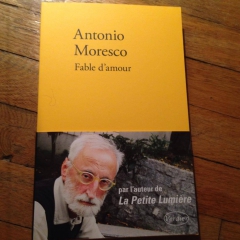

Ce qui est sûr, c’est que le béquillard compissé de Montparnasse-Bienvenuë, hier soir, n’attirait que des regards dégoûtés ou réprobateurs, tandis qu’un ange a été envoyé au désespéré de Fable d’amour, sous l’aspect d’une « fille merveilleuse » qui l’aborde un jour et l’enjoint de la suivre, l’emmène dans son petit chez elle et s’affaire longuement, après l’avoir aidé à se dépouiller de ses hardes puantes, à le laver et le rincer, gratter ses croûtes et traquer ses poux et autres morpions, tout ça au fil d’une scène d’une saisissante pureté – mais ou frères et sœurs CELA existe...

Ce qui est sûr, c’est que le béquillard compissé de Montparnasse-Bienvenuë, hier soir, n’attirait que des regards dégoûtés ou réprobateurs, tandis qu’un ange a été envoyé au désespéré de Fable d’amour, sous l’aspect d’une « fille merveilleuse » qui l’aborde un jour et l’enjoint de la suivre, l’emmène dans son petit chez elle et s’affaire longuement, après l’avoir aidé à se dépouiller de ses hardes puantes, à le laver et le rincer, gratter ses croûtes et traquer ses poux et autres morpions, tout ça au fil d’une scène d’une saisissante pureté – mais ou frères et sœurs CELA existe... Le voile et le sabre.– Ce qui est moins sûr, à mes yeux en tout cas, c’est que le Dieu des islamistes radicaux existe.

Le voile et le sabre.– Ce qui est moins sûr, à mes yeux en tout cas, c’est que le Dieu des islamistes radicaux existe.

Le réel transfiguré.- Depuis lors nos regards se sont multipliés, puisque ma bonne amie partage ma passion pour Czapski et son ami Thierry Vernet: les toiles que nous possédons de ces deux-là nous font mieux voir par leurs regards et, chaque fois que nous sommes à Paris ou en Provence, en Italie ou dans nos régions lémaniques où tous deux ont passé, nous voyons des Czapski et des Vernet, sans compter les Stephani que nous a laissés la compagne de Thierry.

Le réel transfiguré.- Depuis lors nos regards se sont multipliés, puisque ma bonne amie partage ma passion pour Czapski et son ami Thierry Vernet: les toiles que nous possédons de ces deux-là nous font mieux voir par leurs regards et, chaque fois que nous sommes à Paris ou en Provence, en Italie ou dans nos régions lémaniques où tous deux ont passé, nous voyons des Czapski et des Vernet, sans compter les Stephani que nous a laissés la compagne de Thierry.

l’Ennemi, etc.

l’Ennemi, etc.